日本の魅力を国内外に発信し、観光を国の成長戦略の柱へと押し上げる中心的な役割を担っているのが「観光庁」です。しかし、「観光庁が具体的に何をしているのか」「他の観光関連組織とどう違うのか」と聞かれると、詳しく説明できる方は少ないかもしれません。

観光は、単なるレジャー活動にとどまらず、地域経済の活性化、国際文化交流の促進、そして日本のソフトパワー向上に直結する極めて重要な産業です。この巨大なポテンシャルを最大限に引き出すため、国はどのような戦略を描き、実行しているのでしょうか。

この記事では、日本の観光政策の司令塔である観光庁について、その設立背景から具体的な事業内容、組織の仕組み、関連機関との違い、さらには観光庁で働くためのキャリアパスに至るまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。

この記事を読めば、日本の観光行政の全体像を深く理解し、ニュースで報じられる観光関連の政策や取り組みの背景にある意図を読み解けるようになるでしょう。

観光庁とは

まず、観光庁がどのような組織なのか、その基本的な定義と設立された背景について掘り下げていきましょう。日本の観光行政において、観光庁がなぜ不可欠な存在なのかを理解することが、この記事全体の理解を深める鍵となります。

国の観光政策を担う中心的な行政機関

観光庁は、日本の観光立国の実現に向けた政策の企画立案から実行までを担う、国土交通省の外局として設置された国の行政機関です。 外局とは、内閣府や各省に属しながらも、特定の専門分野に関する大規模な事務を独立して行うために設置される組織のことを指します。つまり、観光庁は国土交通行政の中でも「観光」という専門領域に特化し、強力な権限と専門性を持って政策を推進する中核的な存在といえます。

日本の観光行政は、かつては国土交通省内の部署だけでなく、経済産業省や外務省、文部科学省など複数の省庁にまたがって所管されていました。しかし、グローバルな観光競争が激化し、観光を国の重要な成長戦略として位置づける中で、各省庁に分散していた機能を一元化し、政府一体となって強力に観光政策を推進するための「司令塔」として、2008年10月1日に観光庁が発足しました。

観光庁のミッションは、その名が示す通り「観光」を通じて日本を豊かにすることです。具体的には、以下のような多角的な目標の達成を目指しています。

- 経済の活性化: 訪日外国人旅行者(インバウンド)の誘致や国内旅行の振興を通じて、旅行消費を拡大し、宿泊、運輸、飲食、小売といった幅広い産業の成長を促進します。特に、地方における新たな雇用創出や所得向上に貢献し、地域経済を活性化させることが重要な課題です。

- 国際相互理解の増進: 外国人旅行者に日本の多様な文化、歴史、自然、そして人々の暮らしに触れてもらうことで、日本への理解と関心を深めてもらいます。こうした草の根レベルの交流は、国と国との良好な関係を築く上で欠かせない基盤となります。

- 国民生活の質の向上: 日本国民が旅行を通じて心身をリフレッシュし、豊かな生活を送れるよう、魅力的な観光地づくりや休暇を取得しやすい環境整備を推進します。

このように、観光庁は単に旅行者を増やすだけでなく、観光がもたらす経済的、社会的、文化的な価値を最大化し、持続可能な形で日本の未来を豊かにしていくための国家戦略を担う極めて重要な行政機関なのです。

観光庁の設立目的と背景

観光庁の設立は、日本の観光に対する考え方が大きく転換したことを象徴する出来事でした。ここでは、その設立に至った具体的な背景と、法的根拠である「観光立国推進基本法」について詳しく見ていきましょう。

2000年代初頭、日本は長期にわたる経済停滞からの脱却を目指していました。その中で、世界の観光市場が急速に拡大していることに着目し、観光を新たな成長エンジンと位置づける機運が高まります。当時の小泉純一郎内閣は2003年、「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を開始し、本格的なインバウンド誘致に乗り出しました。

しかし、前述の通り、観光行政は複数の省庁にまたがり、総合的な戦略を描くことが困難な状況でした。例えば、海外へのプロモーションは国土交通省、ビザの発給は外務省、文化財の活用は文部科学省、免税制度は財務省といった具合に、連携が不可欠であるにもかかわらず、一体的な推進体制が欠けていたのです。

こうした課題を克服し、観光を真に国の基幹産業へと育てるためには、強力なリーダーシップを発揮する専門組織が必要であるという認識が、政府内外で共有されるようになりました。

観光立国推進基本法

この大きな流れを決定づけたのが、2006年12月に成立し、2007年1月に施行された「観光立国推進基本法」です。この法律は、日本の観光政策の根幹をなすものであり、観光庁設立の直接的な法的根拠となりました。

この法律の画期的な点は、それまでレジャーや余暇と捉えられがちだった「観光」を、「我が国の経済社会の発展、国民生活の安定向上及び国際相互理解の増進のために極めて重要」と明確に位置づけたことにあります。(参照:e-Gov法令検索 観光立国推進基本法)

観光立国推進基本法では、国の観光政策の基本理念として以下の4つを掲げています。

- 地域における創意工夫を生かした魅力ある観光地の形成: 地域が主体となり、その土地ならではの文化、自然、産品などを活かした魅力的な観光地づくりを進めること。

- 観光産業の国際競争力の強化と観光の振興に寄与する人材の育成: 宿泊業や旅行業などの生産性を向上させ、世界水準のサービスを提供できる人材を育てること。

- 国際観光の振興: 外国人旅行者の来訪を促進し、そのための受入環境を整備すること。

- 国民の観光旅行の促進: 国民が旅行しやすい環境を整え、国内観光を活性化させること。

そして、これらの理念に基づき、政府が「観光立国推進基本計画」を策定し、総合的かつ計画的に施策を推進することを義務付けました。この基本計画を着実に実行し、関係省庁間の調整役を担う司令塔として、観光庁が設立されることになったのです。

つまり、観光庁の設立は、単なる組織改編ではなく、「観光立国」という国家目標を達成するための法的な裏付けと実行体制を整えるという、日本の政策史上における重要な一歩だったと言えるでしょう。

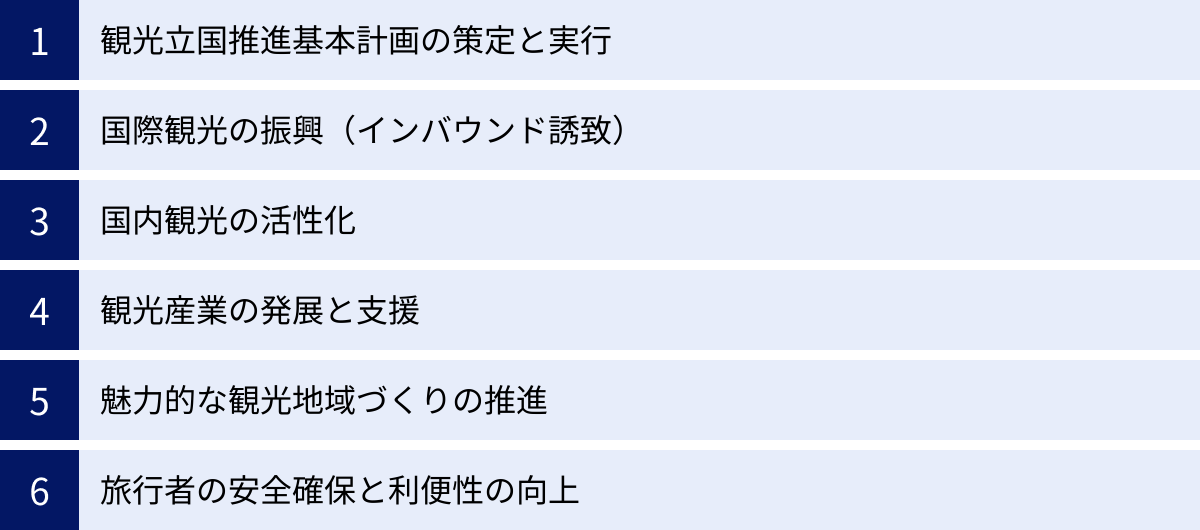

観光庁の主な役割と事業内容

観光庁が「観光立国の司令塔」であることはご理解いただけたかと思います。では、その司令塔は具体的にどのような役割を担い、どんな事業を展開しているのでしょうか。ここでは、観光庁の多岐にわたる活動内容を6つの柱に分けて詳しく解説します。

観光立国推進基本計画の策定と実行

観光庁の最も根幹となる業務が、「観光立国推進基本法」に基づき、政府全体の観光戦略を定める「観光立国推進基本計画」の策定と、その着実な実行です。この計画は、日本の観光政策の羅針盤であり、観光庁だけでなく、関係する全ての省庁や地方自治体、民間事業者が目指すべき方向性を示します。

この計画は、社会経済情勢の変化などを踏まえ、おおむね5年ごとに見直されます。直近では、2023年3月31日に新たな計画が閣議決定されました。この新計画は、コロナ禍からの観光復活と、さらなる高みを目指すという強い意志が込められており、「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」という3つのキーワードを柱に、質的な向上を重視する方向性が打ち出されています。(参照:観光庁公式サイト 観光立国推進基本計画)

計画の中では、達成すべき具体的な目標が数値で示されます。例えば、新計画では以下のような野心的な目標が掲げられています。

- 訪日外国人旅行消費額: 早期に1人当たり20万円(2019年比約25%増)を目指す

- 訪日外国人旅行者数: 早期に2019年水準(3,188万人)超えを目指す

- 日本人国内旅行消費額: 早期に22兆円(2019年水準超え)を目指す

- 地方部における外国人延べ宿泊者数: 早期に2019年水準の1.5倍となる5,300万人泊を目指す

観光庁は、これらの目標を達成するために、司令塔として各施策の進捗を管理し、定期的に効果を測定・評価します。そして、必要に応じて計画の見直しや新たな施策の追加を検討します。関係省庁連絡会議などを通じて各省庁との連携を密にし、政府一体となって計画を推進していく調整役も、観光庁の重要な役割です。

国際観光の振興(インバウンド誘致)

日本の人口減少が進む中、外国人旅行者を呼び込む「インバウンド観光」は、日本経済の持続的な成長に不可欠な要素です。観光庁は、このインバウンド誘致の国家戦略を担う中心的な役割を果たしています。

その取り組みは多岐にわたりますが、主なものをいくつかご紹介します。

- 戦略的なプロモーション活動: 後述する日本政府観光局(JNTO)と緊密に連携し、海外の旅行会社やメディア、インフルエンサーなどを対象に、日本の魅力を効果的に発信します。単に有名な観光地を紹介するだけでなく、「アドベンチャートラベル」「富裕層旅行」といった高付加価値な旅行分野に力を入れ、消費額の拡大を目指しています。また、ターゲットとする国や地域の特性に合わせて、プロモーションの内容をきめ細かく変える戦略もとっています。

- 受入環境の整備: 外国人旅行者が日本でストレスなく快適に旅行できる環境を整えることも重要です。観光庁は、観光案内所や交通機関、宿泊施設などにおける多言語対応の強化、全国どこでも利用しやすい無料公衆無線LAN(Wi-Fi)の整備促進、キャッシュレス決済の普及などを支援しています。

- MICEの誘致: MICE(マイス)とは、Meeting(企業等の会議)、Incentive Travel(報奨・研修旅行)、Convention(国際会議)、Exhibition/Event(展示会・見本市)の頭文字をとった造語です。MICEで来日する人々は、一般の観光客に比べて滞在期間が長く、消費額も大きい傾向があります。観光庁は、国際会議の誘致や開催を支援することで、大きな経済効果と日本の国際的なプレゼンス向上を目指しています。

- 出入国手続きの円滑化: 法務省や財務省などと連携し、ビザ(査証)の戦略的な緩和や、空港における出入国審査・税関手続きの迅速化などを働きかけています。これにより、旅行者の利便性を高め、訪日旅行のハードルを下げています。

国内観光の活性化

観光庁の役割はインバウンド誘致だけではありません。日本国民による国内旅行の活性化も、地域経済を支え、国民の生活を豊かにする上で極めて重要なミッションです。

- 新たな観光コンテンツの創出: 旅行者のニーズが多様化する中、ありきたりの観光では満足されなくなっています。そこで観光庁は、地域の文化財や国立公園、食文化などを活用した、そこでしかできない「特別な体験」ができる観光コンテンツの造成を支援しています。例えば、城での宿泊体験や、夜間の文化財ライトアップといった「ナイトタイムエコノミー」の推進、農山漁村での体験プログラム(グリーン・ツーリズム)の充実などに取り組んでいます。

- 新しい旅のスタイルの推進: 働き方改革の進展に合わせ、休暇(Vacation)と仕事(Work)を組み合わせた「ワーケーション」や、出張の前後で休暇を楽しむ「ブレジャー」といった新しい旅のスタイルを推進しています。これにより、平日の観光需要を創出し、旅行の機会を増やすことを目指しています。

- 大規模な需要喚起策の実施: 記憶に新しい「Go To トラベル事業」のように、落ち込んだ旅行需要を喚起するために、政府が主導して大規模なキャンペーンを展開することがあります。こうした事業の制度設計から実施、効果検証までを担うのも観光庁の重要な役割です。これらの施策は、経済的な効果が大きい一方で、公平性や制度の複雑さといった課題も伴うため、慎重な検討が求められます。

観光産業の発展と支援

観光は、宿泊業、運輸業、旅行業、飲食業、土産物店など、非常に裾野の広い産業で構成されています。これらの観光産業の担い手が健全に発展しなければ、観光立国は実現できません。 観光庁は、観光産業が抱える課題を解決し、その競争力を高めるための支援を行っています。

- 人材の育成と確保: 多くの観光産業は、深刻な人手不足に直面しています。観光庁は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入による生産性向上を支援したり、魅力的な職場づくりを促進したりすることで、人材の確保・定着を図っています。また、経営幹部や専門スキルを持つ人材を育成するための研修プログラムなども提供しています。

- 経営力強化とDXの推進: 観光産業には中小・小規模事業者が多いという特徴があります。これらの事業者が持続的に経営を続けられるよう、経営改善に関するコンサルティング支援や、予約・顧客管理システムの導入といったDX化を後押しする補助金制度などを設けています。

- 宿泊施設の高付加価値化: 訪日富裕層などのニーズに応えるため、既存の宿泊施設を改修して高付加価値化する取り組みを支援しています。例えば、歴史的な価値のある古民家を改装した高級宿や、地域の自然と一体になれるグランピング施設などへの改修費用を補助することで、宿泊施設の魅力を向上させ、収益力を高めることを目指しています。

魅力的な観光地域づくりの推進

個別の観光スポットが魅力的であることはもちろん重要ですが、旅行者は「地域」全体を体験します。そのため、地域が一体となって「面」として魅力を高めていくことが不可欠です。

- DMO(観光地域づくり法人)の形成・推進: DMO(Destination Management/Marketing Organization)は、地域の多様な関係者(自治体、観光事業者、住民など)を巻き込み、科学的データに基づいた戦略を策定して、地域の観光をマネジメントする組織です。観光庁は、このDMOの登録制度を設け、基準を満たした法人に対して情報提供や財政的な支援を行い、その活動を強力に後押ししています。

- 持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)の推進: 近年、世界的に環境や文化、社会への配慮を重視する旅行のスタイルが注目されています。観光庁は、観光地の自然環境の保全、地域文化の尊重、観光による経済的な恩恵が地域住民に還元される仕組みづくりを三本柱とする「持続可能な観光」を推進しています。観光客の集中による混雑やマナー違反といった「オーバーツーリズム」問題への対策も、この一環として重要視されています。

- 「観光再始動事業」などの特定事業: 観光庁は、特定の目的を持った時限的な事業も展開します。例えば「観光再始動事業」では、インバウンドの本格的な回復を見据え、地方の特別な体験コンテンツやイベントの創出を集中的に支援し、全国11か所のモデル地域で高付加価値なインバウンド観光地の形成を目指しています。(参照:観光庁公式サイト 観光再始動事業)

旅行者の安全確保と利便性の向上

どれだけ魅力的な観光地であっても、旅行者が安全・安心に旅行できなければ意味がありません。安全の確保と利便性の向上は、観光の最も基本的な基盤です。

- 災害時等の情報提供: 地震や台風など自然災害の多い日本では、災害発生時に旅行者の安全を確保することが急務です。特に外国人旅行者に対しては、多言語での情報提供が不可欠です。観光庁は、災害情報を迅速かつ多言語で発信するウェブサイトやアプリの普及を促進しています。

- 旅行業・宿泊業の監督: 旅行業法や旅館業法に基づき、旅行会社や宿泊施設が法令を遵守しているかを監督し、必要に応じて指導や処分を行います。これにより、不当な契約や悪質なサービスから旅行者を保護しています。

- ユニバーサルツーリズムの推進: 高齢者や障害のある方、乳幼児連れの家族など、誰もが気兼ねなく旅行を楽しめる環境づくりを「ユニバーサルツーリズム」と呼びます。観光庁は、宿泊施設のバリアフリー改修や、バリアフリー情報の提供などを支援し、すべての人が旅を楽しめる社会を目指しています。

観光庁の組織体制

国の観光政策の司令塔として多岐にわたる事業を展開する観光庁は、どのような組織構造になっているのでしょうか。その内部体制を知ることで、政策がどのようにつくられ、実行されていくのかをより具体的に理解できます。

観光庁の組織図

観光庁は、国土交通省の外局として設置されており、そのトップには「観光庁長官」が置かれます。長官は、観光庁の全ての業務を統括し、日本の観光政策の顔として対外的な責任を負います。長官の下には、長官を補佐し、庁内の実務を取り仕切る「次長」が配置されています。

そして、次長の下に、具体的な政策分野ごとに専門的な部署が設置されています。大きく分けると、庁全体の管理運営を担う「総務課」、観光政策の根幹を企画する「観光戦略課」、観光産業を支援する「観光産業課」、インバウンドを担当する「国際観光部」、国内観光地域づくりを担当する「観光地域振興部」という体制になっています。

以下に、観光庁の基本的な組織構造を簡略化して示します。

| 階層 | 部署 |

|---|---|

| トップ | 観光庁長官 |

| 次長 | |

| 内部部局 | 総務課 |

| 観光戦略課 | |

| 観光産業課 | |

| 国際観光部 | |

| (国際観光課) | |

| 観光地域振興部 | |

| (観光地域振興課) | |

| (観光資源課) |

この組織図は、観光庁が担う役割の広がりを反映しています。それぞれの部署が専門性を持ちながらも、互いに連携し合うことで、総合的な観光政策が推進されているのです。(参照:観光庁公式サイト 組織・幹部)

主な部署とそれぞれの役割

それでは、主要な部署がそれぞれどのような役割を担っているのか、もう少し詳しく見ていきましょう。

総務課

総務課は、観光庁という組織全体が円滑に機能するための基盤を支える部署です。いわば、庁内の「縁の下の力持ち」であり、その業務は多岐にわたります。具体的には、職員の人事や服務、給与に関する事務、庁の予算や決算といった会計業務、国会での答弁作成や議員からの問い合わせ対応などの国会関係業務、そして観光庁の活動を広く国民に知らせる広報活動などを担当します。また、新たな法律や政令をつくる際の法令審査や、公文書の管理といった、行政機関としての根幹をなす業務も担っています。

観光戦略課

観光戦略課は、日本の観光政策全体の方向性を定める「司令塔の中の司令塔」とも言える部署です。最も重要な業務は、先に述べた「観光立国推進基本計画」の策定と進捗管理です。日本の観光が今後どのような目標を掲げ、どのような施策に注力していくのか、そのグランドデザインを描きます。また、観光に関するさまざまな調査や統計データの収集・分析も行い、エビデンス(科学的根拠)に基づいた政策立案(EBPM)を推進します。MICE誘致の推進や、新しい旅のスタイルであるワーケーションの普及などもこの課が担当しており、日本の観光の未来を創る役割を担っています。

観光産業課

観光産業課は、観光を支える民間事業者、すなわち旅行業、宿泊業、通訳案内士といった「観光産業」の振興と支援を専門とする部署です。旅行業法や旅館業法といった産業を監督する法律の運用や、旅行サービスの安全・安心を確保するための指導を行います。また、観光産業が抱える人手不足の問題に対応するための人材育成・確保策や、中小事業者の経営力を強化するための支援、業界全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進などを担当します。旅行者と事業者の双方を守り、産業の健全な発展を促す重要な役割です。

国際観光部

国際観光部は、その名の通り、訪日外国人旅行(インバウンド)の誘致と受入環境整備を専門に担う部署です。部内には「国際観光課」が置かれ、インバウンドに関するあらゆる政策を企画・実行します。日本政府観光局(JNTO)と連携した海外でのプロモーション戦略の策定、戦略的なビザ緩和に向けた外務省との調整、外国人旅行者が快適に過ごせるための多言語対応やWi-Fi整備、キャッシュレス化の促進などを主導します。インバウンド市場の最新動向を分析し、国・地域別のターゲット戦略を立てるなど、国際的な視点が強く求められる部署です。

観光地域振興部

観光地域振興部は、日本国内の「魅力的な観光地域づくり」を推進することをミッションとしています。部内には「観光地域振興課」と「観光資源課」が置かれています。

「観光地域振興課」は、地域の観光振興の核となるDMO(観光地域づくり法人)の形成・育成を支援したり、オーバーツーリズム対策や持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)の推進に取り組んだりします。

一方、「観光資源課」は、国立公園や文化財、温泉、食といった、日本が誇る多様な「観光資源」を磨き上げ、新たな観光コンテンツとして造成する取り組みを支援します。例えば、古民家を改修した宿泊施設の整備促進や、国立公園でのアクティビティ開発などがこれにあたります。

審議会と地方支分部局

観光庁の政策決定プロセスには、外部の専門家の知見も取り入れられています。その代表が「交通政策審議会 観光分科会」です。これは、学識経験者や観光産業界の代表、ジャーナリストなどで構成される審議会で、観光立国推進基本計画の策定や重要な政策変更の際に、専門的かつ中立的な立場から意見を述べ、答申を行います。これにより、政策の客観性や妥当性が担保されています。

また、観光庁自体は東京の本庁のみで、地方に出先機関を持っていません。しかし、国の観光政策を全国津々浦々に展開するためには、地域の実情を把握し、現場で施策を実行する組織が必要です。その役割を担っているのが、国土交通省の地方支分部局である「地方運輸局」です。各地方運輸局には観光部や観光企画課が設置されており、観光庁と緊密に連携しながら、管轄エリア内のDMO支援や観光事業者の指導、地域独自の観光振興策などを実施しています。この「本庁(観光庁)と地方(地方運輸局)」の連携体制が、国の観光政策を全国レベルで実効性のあるものにしているのです。

観光庁と関連機関との違い

観光の世界には、観光庁のほかにも「国土交通省」「日本政府観光局(JNTO)」「DMO」といった、よく似た役割を持つように見える組織が存在します。これらの組織と観光庁は、それぞれどのような役割分担になっているのでしょうか。その違いを明確に理解することで、日本の観光推進体制の全体像がより鮮明になります。

国土交通省との関係

まず、観光庁の母体である国土交通省との関係です。観光庁は、国土交通省に設置された「外局」であるという点が最も重要です。これは、観光庁が国土交通省の一部でありながら、特定の専門分野(=観光)において、ある程度の独立性を持って業務を行う組織であることを意味します。

国土交通省本体は、日本の国土の利用、開発、保全や、社会資本の整備、交通政策の推進などを幅広く所管する巨大な官庁です。具体的には、道路、鉄道、港湾、空港といった交通インフラの整備・管理、河川や海岸の管理、都市計画、住宅政策など、国民生活の基盤を支える非常に広範な行政を担っています。

これに対し、観光庁は、その中でも「観光」という領域に特化しています。国土交通省が整備したインフラ(ハード)をいかに活用し、交流人口を増やして地域を活性化させるかというソフト面での戦略を専門に担うのが観光庁の役割です。

例えば、新しい国際空港を建設したり、滑走路を増設したりするのは国土交通省(航空局)の仕事ですが、その空港に海外から多くの航空会社を誘致し、降り立った外国人旅行者が快適に過ごせるような受入環境を整え、周辺地域へ周遊してもらうためのプロモーション戦略を練るのは、観光庁の重要な仕事です。このように、両者は車の両輪のような関係にあり、互いに連携・補完し合うことで、総合的な国土交通行政、そして観光政策が推進されています。

日本政府観光局(JNTO)との違い

次に、インバウンド誘致の場面でよく名前が挙がる「日本政府観光局(JNTO)」との違いです。この二つの組織の関係は、しばしば「司令塔」と「実行部隊」に例えられます。

| 項目 | 観光庁 (Japan Tourism Agency) | 日本政府観光局 (JNTO) |

|---|---|---|

| 位置づけ | 国の行政機関(国土交通省の外局) | 独立行政法人(観光庁が所管) |

| 主な役割 | 観光政策の企画・立案、法整備、予算確保 | 政策に基づく具体的な実務の執行(特に海外プロモーション) |

| 業務の例 | ・観光立国推進基本計画の策定 ・需要喚起策(Go Toトラベル等)の企画 ・ビザ緩和等の制度改正の調整 ・旅行業の監督・指導 |

・海外での日本の観光魅力に関する情報発信 ・海外の旅行会社やメディアへの営業活動 ・国際会議(MICE)の誘致活動 ・外国人向け観光案内所の運営支援 |

| 関係性 | JNTOの業務目標を定め、監督する「監督官庁」 | 観光庁の方針に基づき、最前線で活動する「実施機関」 |

表が示すように、観光庁が「何を」「どの市場で」「どのように」売っていくかという国家戦略を立案する司令塔であるのに対し、JNTOはその戦略に基づいて、海外の現場で実際にプロモーション活動を展開する実行部隊です。

観光庁が「来年は東南アジアからの富裕層誘致に力を入れる」という方針を決めれば、JNTOは世界各地にある海外事務所(2023年時点で25か所)のネットワークを駆使して、現地の富裕層向け旅行雑誌に記事を掲載したり、高級旅行を扱う旅行会社を日本に招いて商談会を開いたりといった具体的なアクションを起こします。

つまり、観光庁が政策(Policy)を、JNTOが実行(Promotion)を担うという明確な役割分担があり、両者が一体となって日本のインバウンド戦略を推進しているのです。(参照:日本政府観光局公式サイト JNTOについて)

DMO(観光地域づくり法人)との違い

最後に、近年注目されている「DMO」との違いです。DMOは「Destination Management/Marketing Organization」の略で、「観光地域づくり法人」と訳されます。DMOと観光庁は、活動するフィールドの大きさが根本的に異なります。

| 項目 | 観光庁 | DMO(観光地域づくり法人) |

|---|---|---|

| 活動領域 | 日本全国 | 特定の地域(市町村、複数の市町村にまたがる広域圏など) |

| 位置づけ | 国の行政機関 | 地域の観光振興を担う法人(株式会社、一般社団法人など様々) |

| 主な役割 | ・国全体の観光戦略を策定 ・全国のDMOを支援・監督 ・国レベルでのプロモーションや制度改正 |

・地域の観光戦略を策定 ・地域の観光資源の磨き上げと商品化 ・データに基づくマーケティング ・地域の関係者(行政、事業者、住民)の合意形成 |

| 関係性 | DMOの登録制度を運用し、優れたDMOに財政的・人的な支援を行う「支援者」「監督者」 | 国の支援を受けつつ、地域の実情に合わせて主体的に観光地域づくりを実践する「地域の司令塔」 |

観光庁が「日本の観光」全体の司令塔であるのに対し、DMOは「特定の地域の観光」の司令塔です。DMOは、その地域にある隠れた魅力(観光資源)を発掘し、旅行商品として磨き上げ、ターゲットとする顧客層に情報を届け、実際に訪れてもらうまでの一連のプロセスを、科学的データに基づいてマネジメントします。

例えば、ある温泉地DMOが「近年、健康志向の欧米からの個人旅行者が増えている」というデータを分析し、「温泉と地元のオーガニック食材を使った料理、森林でのヨガ体験を組み合わせたウェルネス・ツーリズム」という戦略を立てるとします。DMOは、地域の旅館、農家、交通事業者、ヨガインストラクターなどを取りまとめ、この戦略を実現するための調整役を担います。

観光庁は、こうした地域の主体的な取り組みを後押しする存在です。全国のDMOが活動しやすくなるように財政的な支援を行ったり、成功事例を共有する場を設けたり、専門家を派遣したりします。つまり、国(観光庁)と地域(DMO)がそれぞれのレベルで司令塔機能を持ち、連携することで、日本全体の観光の魅力が向上していくという構造になっているのです。

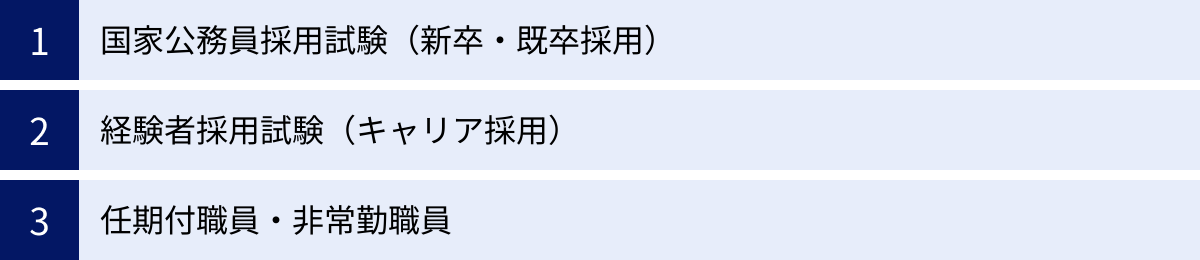

観光庁で働くには

ここまで観光庁の役割や事業内容を解説してきましたが、中には「日本の観光を良くする仕事に携わってみたい」「観光庁で働くにはどうすればいいのだろう」と興味を持った方もいるかもしれません。この章では、観光庁の職員になるための方法や、求められるスキルについて解説します。

観光庁の職員になるための方法

観光庁の職員になるためのルートは、主に3つあります。それぞれ求められる経験やスキルが異なります。

- 国家公務員採用試験(新卒・既卒採用)

これが最も一般的で伝統的なルートです。大学院や大学を卒業(または卒業見込み)の者を対象とした「国家公務員採用総合職試験」や「一般職試験(大卒程度)」に合格する必要があります。試験に合格後、各省庁が個別に行う「官庁訪問」という面接プロセスを経て、内定を得るという流れになります。

注意点として、「観光庁」として直接採用を行っているわけではなく、多くの場合「国土交通省」の職員として採用されます。 国土交通省に入省後、本人の希望や適性、組織の都合などを考慮した人事異動によって、観光庁に配属されることになります。国土交通省は非常に大きな組織であるため、観光庁だけでなく、道路局や都市局、航空局など、さまざまな部署で経験を積むキャリアパスが一般的です。 - 経験者採用試験(キャリア採用)

民間企業や他の公的機関などで培った実務経験や専門知識を活かして、即戦力として入省するルートです。近年、政府全体でこの経験者採用を強化しており、観光庁においても、観光産業での実務経験者、デジタルマーケティングの専門家、データサイエンティスト、語学が堪能な国際業務経験者など、多様なバックグラウンドを持つ人材が求められています。こちらは特定のポスト(役職)に対して募集が行われることが多く、これまでのキャリアを直接活かしたいと考えている社会人向けのルートと言えます。 - 任期付職員・非常勤職員

特定のプロジェクトや専門的な業務のために、1年〜数年程度の任期を定めて採用される形態です。例えば、「特定の国・地域向けのプロモーション戦略立案」や「サステナブル・ツーリズムに関する調査研究」といった専門性の高い業務で募集がかかることがあります。常勤の国家公務員になるわけではありませんが、国の観光政策の最前線に期間限定で関わることができるため、専門性を活かしたい人や、官民のキャリアを柔軟に考えたい人にとって魅力的な選択肢です。

これらの採用情報は、人事院のウェブサイトや、国土交通省、観光庁の公式サイト内の採用情報ページで随時公開されます。興味のある方は定期的にチェックすることをおすすめします。

採用情報と求められるスキル

では、観光庁で働く上で、具体的にどのようなスキルやマインドセットが求められるのでしょうか。もちろん、職種や役職によって異なりますが、共通して重要視される要素がいくつかあります。

【基礎的な能力】

- 論理的思考力・問題解決能力: 観光が抱える複雑な課題を分析し、その原因を特定し、有効な解決策を導き出す能力は、全ての職員に不可欠です。

- コミュニケーション能力・調整能力: 観光政策は、庁内の他部署はもちろん、他省庁、地方自治体、民間事業者、地域住民など、非常に多くの関係者との連携・調整の上に成り立っています。それぞれの立場や利害を理解し、合意形成を図っていく高度なコミュニケーション能力が求められます。

- 文章作成能力: 政策を立案するための企画書や、国会で説明するための資料、国民に分かりやすく伝えるための広報資料など、質の高い文章を作成する能力は、公務員の基本スキルです。

【専門的なスキル】

- 観光に関する専門知識: 観光産業(宿泊、旅行、運輸等)の動向、国内外の観光市場に関する知識。

- 語学力: 特にインバウンドを担当する部署では、英語をはじめとする外国語の能力が極めて重要になります。海外の政府機関や事業者と直接交渉する場面も少なくありません。

- データ分析能力: 統計データや各種調査結果を読み解き、政策立案の根拠として活用する能力。EBPM(証拠に基づく政策立案)が重視される現代において、ますます重要性が高まっています。

- マーケティング・プロモーションの知識: ターゲット市場を分析し、効果的なプロモーション手法を企画・実行する知識。

- 法律・経済に関する知識: 法律に基づいて行政は行われるため、法的な思考能力は必須です。また、観光が経済に与える影響を分析するための経済学の知識も役立ちます。

【マインドセット】

- 「日本の観光を良くしたい」という強い情熱: 困難な課題に直面したときでも、粘り強く取り組むための原動力となります。

- 旺盛な好奇心と柔軟な発想: 前例にとらわれず、新しい観光の形や政策のアイデアを生み出す姿勢が重要です。

- 公のために尽くす奉仕の精神: 国民や地域のために働くという、公務員としての高い倫理観が求められます。

観光庁でのキャリアは、数年ごとに部署を異動し、時には国土交通省の他部局や他省庁、在外公館(大使館など)、JNTO、地方自治体などへ出向することもあります。多様なフィールドで経験を積むことで、幅広い視野と専門性を身につけ、日本の観光を牽引するプロフェッショナルへと成長していくことができる、非常にダイナミックでやりがいのあるキャリアパスと言えるでしょう。

まとめ

本記事では、日本の観光政策の司令塔である「観光庁」について、その設立背景から具体的な役割、組織体制、関連機関との違い、そしてキャリアパスに至るまで、多角的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- 観光庁は、2008年に設立された国土交通省の外局であり、「観光立国」の実現を目指す国の中心的な行政機関です。

- その設立の背景には、観光を日本の成長戦略の柱と位置づける「観光立国推進基本法」の制定がありました。

- 主な役割は、「観光立国推進基本計画」の策定・実行を軸に、①国際観光の振興(インバウンド)、②国内観光の活性化、③観光産業の支援、④魅力的な観光地域づくり、⑤旅行者の安全確保など、極めて多岐にわたります。

- 組織は長官をトップに、観光戦略課や国際観光部、観光地域振興部などの専門部署で構成され、それぞれが専門性を発揮しながら連携しています。

- 関連機関との関係では、観光庁が「政策の企画・立案」を行う司令塔であるのに対し、JNTOは「海外プロモーション」を担う実行部隊、DMOは「特定の地域」の観光を担う地域の司令塔という明確な役割分担があります。

観光庁の取り組みは、単に旅行者を増やすことだけが目的ではありません。観光を通じて日本の経済を活性化させ、豊かな地域社会を育み、世界との相互理解を深めるという、国の未来を形作る上で非常に重要なミッションを担っています。

オーバーツーリズムや人手不足、自然災害への対応、そして持続可能性といった新たな課題に直面する中で、観光庁が果たすべき役割はますます大きくなっています。今後、日本の観光がどのように進化していくのか、その舵取りを担う観光庁の動向に、ぜひ注目してみてください。