「少しでも安く旅行に行きたい」「お得に航空券を手に入れる方法が知りたい」と考えている方にとって、格安航空券比較サイトは非常に心強い味方です。しかし、数多くのサイトが存在するため、どれを使えば良いのか迷ってしまうことも少なくありません。

この記事では、格安航空券の基本的な知識から、あなたに最適な比較サイトの選び方、そして具体的におすすめのサイト10選を詳しくご紹介します。さらに、プロが実践する航空券を極限まで安く手に入れるための8つのコツや、予約から搭乗までの流れ、注意点までを網羅的に解説します。

この記事を読めば、あなたはもう航空券選びで迷うことはありません。賢く情報を集め、最適なタイミングで予約することで、誰でも旅行費用を大幅に節約できます。 次の旅行を最高にお得で素晴らしいものにするため、ぜひ最後までご覧ください。

目次

格安航空券とは

旅行の計画を立てる際、多くの人が目にする「格安航空券」という言葉。しかし、その正体や、なぜ安く提供できるのかを正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。ここでは、格安航空券の定義や、混同されがちなLCCとの違い、そして安さの秘密について詳しく解説します。この知識は、より賢く航空券を選ぶための基礎となります。

LCC(格安航空会社)との違い

格安航空券について語る上で、まず明確に区別しておきたいのが「LCC(格安航空会社)」との違いです。この二つは同じ意味で使われることもありますが、厳密には異なる概念です。

- 格安航空券: これは「販売形態」や「航空券の状態」を指す言葉です。航空会社の種類(LCCか、JALやANAのようなフルサービスキャリアか)を問わず、何らかの理由で通常価格よりも安く販売されている航空券全般を指します。旅行代理店が独自に仕入れた割引価格の航空券や、航空会社自身がセールで販売する航空券などがこれにあたります。

- LCC(格安航空会社): これは「航空会社の種類」を指す言葉です。LCCはLow Cost Carrier(ロー・コスト・キャリア)の略で、徹底したコスト削減努力によって、フルサービスキャリア(FSC: Full Service Carrier)よりも低価格な運賃を実現している航空会社そのものを指します。

つまり、「LCCが販売する航空券」は格安航空券の一種ですが、「JALやANA(FSC)の航空券」も、割引価格で販売されていれば格安航空券となり得るのです。

例えば、比較サイトで検索した際に、同じ目的地でもANAの便とLCCのPeachの便が両方表示されることがあります。このとき、ANAの便が早期割引などで安くなっていれば、それは「FSCの格安航空券」ということになります。一方でPeachの便は、もともと低価格を前提とした「LCCの格安航空券」です。

この違いを理解しておくことは、航空券を選ぶ上で非常に重要です。なぜなら、FSCの格安航空券とLCCの航空券では、価格に含まれるサービス内容が大きく異なるからです。FSCであれば、安い運賃でも基本的な手荷物預けやドリンクサービスが含まれていることが多いですが、LCCではそれらが有料オプションとなるのが一般的です。価格だけでなく、サービス内容を含めて総合的に判断するために、この根本的な違いを覚えておきましょう。

格安航空券が安い理由

では、なぜ通常よりも安い「格安航空券」が存在するのでしょうか。その理由は一つではなく、主に以下の複数の要因が複雑に絡み合っています。

- 旅行代理店の仕入れ努力(団体包括旅行運賃)

旅行代理店(OTA: Online Travel Agent を含む)は、航空会社から座席をまとめて大量に仕入れることで、「団体包括旅行運賃(GIT)」や「個人包括旅行運賃(IIT)」といった、個人では購入できない特別な割引価格で航空券を確保しています。これは、メーカーから商品を大量に仕入れると卸値が安くなるのと同じ原理です。代理店はこの安く仕入れた航空券を、個人向けに販売することで利益を得つつ、消費者にも安い価格を提供できるのです。特に、比較サイトを運営する大手OTAは、その販売力を背景に航空会社と強力な交渉を行い、より有利な条件で座席を確保しています。 - LCCの台頭と企業努力

前述の通り、LCCの存在自体が格安航空券市場を大きく支えています。LCCが運賃を安くできる理由は、徹底したコスト削減にあります。- 機内サービスの有料化: ドリンク、食事、ブランケット、座席指定などを有料オプションとし、必要な人だけが購入する仕組み。

- 使用機材の統一: ボーイング737やエアバスA320など、特定の機種に絞って運用することで、パイロットの訓練コストや整備費用を削減。

- 空港サービスの簡素化: 搭乗橋を使わずバスや徒歩で移動したり、都心から離れた空港(セカンダリー空港)を利用したりして、空港使用料を抑制。

- インターネット直販中心: 販売チャネルをオンラインに集中させ、店舗運営コストや人件費を削減。

これらの努力により、LCCはFSCでは実現不可能なレベルの低価格運賃を提供しています。

- 航空会社自身の割引運賃(早期割引など)

JALの「先得」やANAの「スーパーバリュー」に代表されるように、FSC自身も早く予約すればするほど運賃が安くなる「早期購入割引運賃」を設定しています。これは、航空会社が早期に予約を確定させて空席リスクを減らし、安定した収益を確保するための戦略です。これらの割引運賃も、比較サイトでは「格安航空券」として表示されます。 - 比較サイト(メタサーチ)の仕組み

スカイスキャナーやGoogleフライトのような「メタサーチエンジン」と呼ばれるタイプの比較サイトは、それ自体が航空券を販売しているわけではありません。世界中の航空会社や旅行代理店(OTA)の価格情報を一括で検索し、最も安い販売元をユーザーに提示する役割を担っています。これにより、ユーザーは自ら複数のサイトを渡り歩く手間なく、網羅的に最安値を見つけ出すことができます。 競争原理が働くことで、各販売サイトはより安い価格を提示するようになり、結果的にユーザーは安価な航空券にたどり着きやすくなるのです。

これらの理由が組み合わさることで、私たちは多種多様な格安航空券を手にすることができるのです。重要なのは、安さの背景にある理由を理解し、自分の旅行スタイルや求めるサービスレベルに合った航空券を見極めることです。

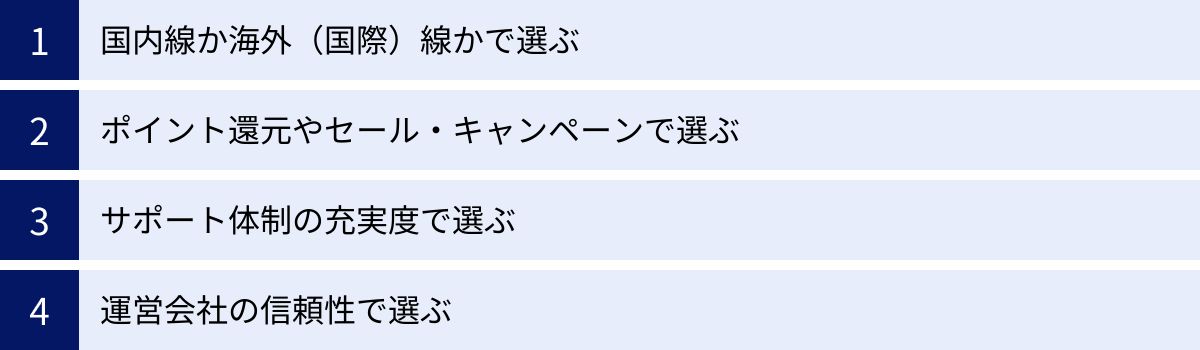

格安航空券比較サイトの選び方

格安航空券を探す上で欠かせない比較サイトですが、その数は年々増加し、それぞれに特徴があります。「どのサイトを使っても同じ」ということは決してなく、選び方一つで航空券の価格や旅行全体の満足度が大きく変わることもあります。ここでは、膨大な選択肢の中から自分に最適な比較サイトを見つけるための、4つの重要な視点を解説します。

国内線か海外(国際)線かで選ぶ

旅行の目的地が日本国内なのか、それとも海外なのかによって、利用すべき比較サイトは異なります。それぞれのサイトには得意なエリアや提携している航空会社の数に違いがあるためです。

- 国内線に強いサイト

日本の比較サイトや旅行代理店が運営するサイトは、国内線に強みを持つ傾向があります。特に「エアトリ」や「楽天トラベル」などは、JAL・ANAといったFSCから、Peach・ジェットスター・Spring Japanといった国内LCCまで幅広く網羅しており、日本のユーザーに特化した検索機能やキャンペーンを展開しています。例えば、特定の空港間の最安値をカレンダー形式で一覧表示したり、日本の連休に合わせた特集を組んだりするなど、国内旅行者にとって使いやすい工夫が凝らされています。また、日本の航空会社との結びつきが強いため、独自の割引運賃や限定プランが見つかることもあります。 - 海外(国際)線に強いサイト

海外旅行を計画している場合は、グローバルに展開する比較サイトが有利です。「スカイスキャナー」や「KAYAK」、「Trip.com」などは、世界中の航空会社やOTAと提携しており、検索対象の規模が圧倒的です。日本国内のサイトでは表示されないような海外のLCCや、マイナーな航空会社のフライトまで見つけ出せる可能性があります。特に、複数の国を経由する複雑なルートや、南米・アフリカといった遠隔地へのフライトを探す際には、その網羅性が大きな力となります。また、「目的地を『すべての場所』で検索」といった機能を使えば、漠然と「どこか安く行ける海外」を探すことも可能です。 - 両方にバランス良く対応しているサイト

もちろん、国内線・海外線の両方で高いパフォーマンスを発揮するサイトもあります。世界最大級のOTAである「Expedia(エクスペディア)」や、Googleが提供する「Googleフライト」は、その代表例です。これらのサイトは膨大なデータを基に、国内外問わず高速で精度の高い検索結果を提供します。

選ぶ際のポイントは、まず自分の主な旅行先を明確にすること。 国内出張が多いビジネスマンなら国内線に特化したサイト、年に一度の海外旅行を楽しみにしているなら海外線に強いサイトをメインに使うのが効率的です。

ポイント還元やセール・キャンペーンで選ぶ

航空券の表示価格が同じでも、最終的な支払額やお得度は、ポイント還元やセール、クーポンの有無によって大きく変わります。 この「実質価格」を意識することが、賢いサイト選びの鍵となります。

- ポイントプログラムの活用

多くの比較サイトやOTAは、独自のポイントプログラムや提携ポイントサービスを提供しています。- 楽天トラベル: 予約金額に応じて楽天ポイントが貯まり、次回の旅行や楽天市場での買い物に使えます。楽天カードで決済すれば、さらに還元率がアップします。

- エアトリ: 独自のエアトリポイントが付与され、次回の航空券やホテル予約時に利用できます。

- Expedia: Expedia Rewardsという会員プログラムがあり、予約実績に応じて会員ステータスが上がり、ポイント還元率や特典が豪華になります。

普段からよく利用するポイント経済圏がある場合、そのポイントが貯まる・使えるサイトを選ぶのが最も合理的です。例えば、楽天ユーザーであれば、多少表示価格が高くても楽天トラベルで予約した方が、ポイント還元分を考慮すると実質的にお得になるケースは少なくありません。

- セール・キャンペーンの情報収集

各サイトは、顧客獲得のために頻繁にセールやキャンペーンを実施しています。- タイムセール: 週末限定、深夜限定など、特定の期間だけ大幅な割引が適用されます。

- 季節のセール: 夏休みや年末年始などの旅行シーズンに合わせて開催されます。

- 限定クーポン: アプリダウンロード記念、メルマガ会員限定などで配布されるクーポンを利用すれば、表示価格からさらに割引を受けられます。

これらの情報を逃さないためには、気になるサイトのメールマガジンに登録したり、公式アプリをダウンロードしてプッシュ通知をONにしておくのがおすすめです。特にLCCの数日間限定の激安セールなどは、情報戦の側面が強いため、アンテナを高く張っておくことが重要です。

サポート体制の充実度で選ぶ

価格の安さだけに目を奪われがちですが、特に海外旅行や、旅程の変更・キャンセルの可能性がある旅行では、サポート体制の充実度がサイト選びの決定的な要因になることがあります。万が一のトラブル時に、スムーズに対応してもらえるかどうかは、旅の安心感を大きく左右します。

- 問い合わせチャネルの多様性: 電話、メール、チャットなど、どのような問い合わせ方法が用意されているかを確認しましょう。急を要するトラブルの場合、日本語で対応してくれる電話窓口の存在は非常に心強いです。24時間対応を謳っているサイト(例: Trip.com)は、時差のある海外でのトラブル時に特に頼りになります。

- 対応の質とスピード: 口コミサイトやSNSで、実際にそのサイトを利用した人のサポートに関する評価を調べてみるのも一つの手です。予約変更やキャンセルの手続きが煩雑だったり、問い合わせへの返信が非常に遅かったりするサイトは、いくら安くても避けた方が賢明かもしれません。

- 日本語対応のレベル: 外資系のサイトを利用する場合、日本語のウェブサイトが用意されていても、サポートは機械翻訳レベルの日本語や、外国人スタッフによる対応となることがあります。細かいニュアンスが伝わらず、問題解決に時間がかかるケースも想定されます。ネイティブレベルの日本語サポートを重視するなら、日本の旅行代理店が運営するサイト(JTB、H.I.S.、エアトリなど)が安心です。

価格が最優先で、旅程の変更もなく、トラブルは自己解決する自信がある上級者であれば外資系の最安サイトを選ぶのも良いでしょう。しかし、初めての海外旅行や、子連れ・高齢者連れの旅行など、安心を重視したい場合は、多少価格が高くてもサポートが手厚いサイトを選ぶことを強くおすすめします。

運営会社の信頼性で選ぶ

航空券は高額な買い物です。決済後に予約ができていなかった、旅行会社が倒産してしまった、といった最悪の事態を避けるためにも、運営会社の信頼性は必ず確認すべき項目です。

- 会社の規模と実績: 運営会社が上場企業であるか、長年の運営実績があるか、といった点は信頼性を測る一つの指標になります。JTBやH.I.S.のような大手老舗旅行会社や、Booking.comグループのKAYAK、ExpediaグループのExpediaなど、世界的に有名な企業が運営するサイトは、一般的に信頼性が高いと言えます。

- 旅行業登録の有無: 日本国内で旅行商品を販売する場合、観光庁長官または都道府県知事への「旅行業登録」が法律で義務付けられています。サイトの会社概要ページなどで、登録番号(例: 観光庁長官登録旅行業第〇〇号)が明記されているかを確認しましょう。この登録がある事業者は、営業保証金や弁済業務保証金制度に加入しているため、万が一倒産した場合でも、消費者は一定の保護を受けられます。

- 口コミや評判: 第三者の客観的な意見として、レビューサイトやSNSでの評判も参考にしましょう。ただし、個別の極端な悪評に惑わされず、全体的な傾向を掴むことが大切です。多くのユーザーから安定して高い評価を得ているサイトは、信頼できる可能性が高いです。

結論として、最適な比較サイトは一つではありません。 自分の旅行スタイル(国内/海外)、価値観(価格重視/安心重視)、そして普段利用しているサービス(ポイント経済圏)などを総合的に考慮し、複数のサイトを使い分けるのが最も賢い方法と言えるでしょう。

格安航空券の比較サイトおすすめ10選

数ある格安航空券比較サイトの中から、機能性、信頼性、お得度の観点で特におすすめの10サイトを厳選してご紹介します。それぞれの強みや特徴を理解し、あなたの旅行計画に最適なサイトを見つけてください。

| サイト名 | タイプ | 得意な路線 | ポイント/特典 | サポートの特徴 | 運営会社 |

|---|---|---|---|---|---|

| ① スカイスキャナー | メタサーチ | 海外・国内 | なし(提携先サイトに準ずる) | サイト内のヘルプが中心 | Skyscanner Ltd |

| ② トラベルコ | メタサーチ | 国内・海外 | なし(提携先サイトに準ずる) | サイト内のヘルプが中心 | 株式会社オープンドア |

| ③ エアトリ | OTA | 国内 | エアトリポイント、Pontaポイント | 電話、メール(日本語対応) | 株式会社エアトリ |

| ④ KAYAK (カヤック) | メタサーチ | 海外 | なし(提携先サイトに準ずる) | サイト内のヘルプが中心 | Booking Holdings Inc. |

| ⑤ Trip.com | OTA | 海外(特にアジア) | Trip Coins | 24時間年中無休(電話・チャット) | Trip.com Group Ltd. |

| ⑥ Expedia | OTA | 海外・国内 | Expedia Rewards | 電話、チャット(日本語対応) | Expedia, Inc. |

| ⑦ Googleフライト | メタサーチ | 海外・国内 | なし(提携先サイトに準ずる) | サイト内のヘルプが中心 | Google LLC |

| ⑧ 楽天トラベル | OTA | 国内 | 楽天ポイント | 電話、問い合わせフォーム | 楽天グループ株式会社 |

| ⑨ JTB | OTA | 国内・海外 | JTBトラベルポイント | 電話、店舗での相談も可能 | 株式会社JTB |

| ⑩ H.I.S. | OTA | 海外(特にアジア) | – | 電話、店舗での相談も可能 | 株式会社エイチ・アイ・エス |

- タイプについて:

- メタサーチ: 複数の航空会社やOTAの価格を横断検索し、最安値の販売サイトへ案内するサイト。自体は予約・販売を行わない。

- OTA (Online Travel Agent): 自身で航空券の予約・販売までを一貫して行うオンライン上の旅行代理店。

① スカイスキャナー (Skyscanner)

「とにかく安く行きたい」「選択肢を広く比較したい」という価格重視派に最もおすすめなのが、メタサーチの代表格であるスカイスキャナーです。世界1,200社以上の航空会社・旅行代理店と提携しており、その網羅性は他の追随を許しません。LCCはもちろん、海外のマイナーな航空会社まで検索対象に含まれるため、思わぬ掘り出し物の航空券が見つかる可能性があります。

特に便利なのが「目的地:すべての場所」機能です。出発地と日程(あるいは「月全体」)を入力するだけで、世界中の国へのおおよSかな航空券価格が安い順に表示されます。「次の休み、どこでもいいから安く海外に行きたい」といった漠然としたニーズに応えてくれる、旅のインスピレーションを刺激する機能です。また、気になる路線の価格変動を追跡し、値下がりした際に通知してくれる「プライスアラート」機能も、最安値での購入を狙う上で必須のツールと言えるでしょう。

ただし、スカイスキャナーはあくまで検索エンジンであり、予約は提携先の海外OTAなどで行うことになります。そのため、サポートは予約先のサイトに準拠します。聞いたことのない海外の小さな代理店が最安値として表示されることもあり、その場合はサポート面での不安が残る可能性も考慮が必要です。

(参照:スカイスキャナー公式サイト)

② トラベルコ

トラベルコは、株式会社オープンドアが運営する日本の老舗メタサーチサイトです。スカイスキャナーと同様に、複数の旅行サイトの商品をまとめて比較できますが、日本のユーザーに特化した使いやすさと情報の豊富さが魅力です。JTBやH.I.S.といった日本の大手旅行会社から、楽天トラベル、Expediaといった国内外のOTAまで、約350のサイトと提携しています。

特に強みを発揮するのが、航空券とホテルを組み合わせた「ダイナミックパッケージ(ツアー)」の比較です。別々に予約するよりも大幅に安くなるケースが多いため、宿泊も伴う旅行では必ずチェックしたい機能です。また、現地のオプショナルツアーや観光情報、口コミなども充実しており、航空券探しから旅の計画までを一貫してサポートしてくれます。日本の会社が運営している安心感と、国内旅行・海外旅行ともにバランスの取れた情報量が、幅広い層に支持されています。

(参照:株式会社オープンドア公式サイト)

③ エアトリ

「エアトリ」は、テレビCMでもおなじみの日本を代表するOTAの一つです。もともと格安航空券の比較サイトとしてスタートした経緯もあり、特に国内線の取り扱いに強みを持っています。JAL・ANAから国内全LCCまでを網羅し、分かりやすいインターフェースで簡単に最安値を検索できます。

エアトリの大きな特徴は、独自の「エアトリポイント」と「Pontaポイント」がダブルで貯まる点です。貯まったポイントは次回の旅行代金に充当できるため、リピート利用するほどお得になります。また、航空券とホテルをセットで予約すると割引が適用される「エアトリプラス」も人気です。日本の企業であるため、電話やメールでの日本語サポートが充実しており、オンラインでの予約に不安がある方でも安心して利用できる点が大きなメリットです。

(参照:株式会社エアトリ公式サイト)

④ KAYAK (カヤック)

KAYAKは、世界最大の宿泊予約サイトBooking.comを傘下に持つBooking Holdingsが運営するメタサーチサイトです。洗練されたデザインと、ユーザーフレンドリーな機能が特徴で、世界中で多くのユーザーに利用されています。

KAYAKのユニークな機能として「価格予測」が挙げられます。過去の価格データを分析し、検索した航空券が「今買うべき」か「待つべき」かをアドバイスしてくれます。このアドバイスに従うことで、より高い確率で最安値のタイミングを捉えることが可能です。また、複数の目的地を周遊する「Trip Builder」機能や、検索条件に合ったフライトが見つかると通知してくれる「プライスアラート」など、旅行上級者にも満足度の高いツールが揃っています。スカイスキャナーと並び、海外航空券を探す際の主要な選択肢となるサイトです。

(参照:KAYAK公式サイト)

⑤ Trip.com (トリップドットコム)

Trip.comは、中国に本拠を置く世界最大級のOTAです。その巨大なネットワークを活かし、特に中国をはじめとするアジア圏の航空券やホテルに圧倒的な強みを持っています。他のサイトでは見つからないような中国国内のフライトや、アジアのLCCなども豊富に取り扱っています。

最大の魅力は、24時間年中無休のカスタマーサポートです。電話、チャット、メールで問い合わせが可能で、しかも日本語に完全対応しています。海外旅行中に深夜や早朝にトラブルが発生した場合でも、時差を気にせず日本語で相談できる安心感は計り知れません。また、予約ごとに「Trip Coins」というポイントが貯まり、次回の予約に利用できるのも嬉しい点です。価格の安さと手厚いサポートを両立させており、特にアジア方面への旅行を計画しているなら第一候補にすべきサイトです。

(参照:Trip.com公式サイト)

⑥ Expedia (エクスペディア)

Expediaは、世界最大級のオンライン旅行会社であり、その知名度と信頼性は抜群です。航空券だけでなく、ホテル、レンタカー、現地ツアーなど、旅に関するあらゆる要素を予約できます。

Expediaを最もお得に利用する方法は、航空券とホテルの同時予約です。航空券を予約した後に表示されるホテルが割引価格になる「AIR+割(旧Add-On)」は非常に強力で、組み合わせによっては宿泊費が実質半額近くになることもあります。このセット割引を前提とすれば、航空券単体の価格では最安値でなくとも、旅行全体のトータルコストでは最もお得になるケースが少なくありません。会員プログラム「Expedia Rewards」も充実しており、利用実績に応じて受けられる特典が増えていくため、長く使い続けるメリットが大きいサイトです。

(参照:エクスペディア公式サイト)

⑦ Googleフライト

Googleフライトは、Googleが提供するメタサーチサービスです。余計な広告や装飾が一切ない、シンプルで直感的なインターフェースと、圧倒的な検索スピードが最大の特徴です。出発地と目的地を入力すると、瞬時にカレンダー形式で日ごとの最安値が表示され、価格の傾向を視覚的に把握できます。

特に便利なのが「価格グラフ」機能で、数ヶ月先までの価格の推移をグラフで確認できます。これにより、「あと1週間出発をずらせば数万円安くなる」といったことが一目で分かり、最適な旅行時期を見つけるのに役立ちます。また、KAYAKと同様の価格追跡機能もあり、指定したフライトの価格が変動するとメールで通知してくれます。シンプルながらも必要な機能はしっかりと押さえており、手軽に素早く価格を比較したいときに非常に便利なツールです。

(参照:Googleフライト公式サイト)

⑧ 楽天トラベル

楽天経済圏のユーザーであれば、まず検討すべきなのが楽天トラベルです。最大のメリットは、何と言っても楽天ポイントが貯まる・使えること。予約金額の1%が基本ポイントとして付与され、楽天カードでの支払いやキャンペーンを利用することで、さらに多くのポイントを獲得できます。貯まったポイントは、次回の旅行はもちろん、楽天市場や楽天ペイなど、楽天の様々なサービスで利用可能です。

国内旅行においては、ANAやJALの航空券と宿泊を自由に組み合わせられる「楽パック」が非常に人気です。セットで予約することで割引が適用され、さらに楽天ポイントも貯まるため、非常にお得です。海外航空券も取り扱っていますが、強みはやはり国内線とパッケージツアーにあると言えるでしょう。普段から楽天のサービスを利用している人にとっては、最もメリットを享受しやすいサイトです。

(参照:楽天トラベル公式サイト)

⑨ JTB

JTBは、日本を代表する老舗の大手旅行会社です。オンライン予約サイト(OTA)としての機能も充実していますが、その最大の強みは長年培ってきた信頼性と手厚いサポート体制にあります。高額な海外航空券や、絶対に失敗したくないハネムーン、家族旅行など、安心感を最優先したい場合に最適な選択肢です。

オンラインでの予約・決済はもちろん可能ですが、いざという時には全国に広がる店舗で対面での相談やサポートを受けられるのが他のOTAにはない大きなメリットです。旅程の変更やトラブル時の対応も、経験豊富なスタッフが丁寧に行ってくれるため、海外旅行に不慣れな方でも安心です。価格面では最安値にならないことも多いですが、その分「安心」という付加価値を購入していると考えることができます。独自の「JTBトラベルポイント」も貯まります。

(参照:JTB公式サイト)

⑩ H.I.S. (エイチ・アイ・エス)

H.I.S.もJTBと並ぶ日本の大手旅行会社で、特に海外旅行、中でも格安ツアーに強みを持っています。特に学生旅行や若者向けのパッケージツアーで定評があり、頻繁に開催されるセールでは驚くような価格の商品が登場することもあります。航空券単体での販売も行っており、特にアジア方面の路線では独自の価格設定で安い航空券が見つかることがあります。

JTBと同様に、オンラインだけでなく全国の店舗でのサポートが受けられるのも魅力です。現地の支店ネットワークも豊富なため、渡航先でのトラブル対応にも強みがあります。価格のお得さと、大手ならではの安心感を両立させたい場合に適したサイトです。ウェブサイト限定のセールや商品を頻繁に出しているので、定期的にチェックする価値は十分にあります。

(参照:H.I.S.公式サイト)

必見!格安航空券をさらに安く買うための8つのコツ

比較サイトを使いこなすだけでも航空券はかなり安く手に入りますが、もう一歩踏み込んだ「コツ」を知っているかどうかで、支払う金額にはさらに差が生まれます。ここでは、誰でも実践できる、格安航空券を極限まで安く手に入れるための8つの具体的なテクニックをご紹介します。

① 早めに予約する

航空券は「早く予約すればするほど安い」のが大原則です。これは、航空会社が設定している「早期購入割引運賃」の仕組みによるものです。JALの「スーパーバリュー」やANAの「先得」のように、搭乗日の75日前、55日前、28日前など、予約のタイミングが早いほど割引率の高い運賃が適用されます。

これはLCCでも同様で、販売開始直後の便はプロモーション価格で非常に安く設定されていることが多く、残席が少なくなるにつれて価格が段階的に上がっていくのが一般的です。

- 国内線の目安: 搭乗日の2〜3ヶ月前が、割引率の高い運賃を確保しやすいタイミングと言われています。特に連休や夏休みなどの繁忙期は、半年前からチェックを始めるのがおすすめです。

- 国際線の目安: 路線にもよりますが、搭乗日の3〜6ヶ月前には予約を済ませておきたいところです。遠距離路線や人気路線は、さらに早くから動く必要があります。

「直前になったらキャンセルが出て安くなるのでは?」と期待する声も聞かれますが、これは非常に稀なケースです。ビジネス需要などで直前に購入する航空券は、基本的に最も高い「普通運賃」が適用されるため、間際での予約は高額になるリスクの方が圧倒的に高いと心得ましょう。

② 航空券が安い時期・曜日を狙う

航空券の価格は、需要と供給のバランスで決まります。つまり、人々が旅行に行きたいと思う時期は高く、そうでない時期は安くなります。 この需要の波をうまく読むことが、節約の鍵です。

オフシーズンを狙う

多くの人が休みを取る繁忙期は、航空券の価格が一年で最も高騰します。

- 繁忙期(高い時期): 年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休み、3月の春休みシーズンなど。

- オフシーズン(安い時期): 正月明けの1月後半〜2月、ゴールデンウィーク明けの5月中旬〜6月、お盆明けの8月下旬〜10月などが狙い目です。

もし休暇を自由に調整できるのであれば、これらのオフシーズンに旅行を計画するだけで、繁忙期の半額以下で航空券を手に入れられることも珍しくありません。

平日の出発・帰着便を選ぶ

1週間の中でも、航空券の価格には明確な傾向があります。

- 高い曜日: 金曜日・土曜日の出発便、日曜日・月曜日の帰着便。週末を利用した旅行や出張の需要が集中するためです。

- 安い曜日: 火曜日、水曜日、木曜日。週の半ばは旅行需要が落ち着くため、価格が安くなる傾向にあります。

例えば、金曜出発・日曜帰着の2泊3日を、火曜出発・木曜帰着にするだけで、数千円から数万円単位で費用を節約できる可能性があります。比較サイトのカレンダー機能を使えば、曜日ごとの価格差は一目瞭然です。

③ セールやキャンペーンを活用する

航空会社や旅行代理店は、閑散期の需要喚起や記念イベントのために、期間限定のセールやキャンペーンを頻繁に実施します。これらの情報を逃さずキャッチすることが、劇的に安い航空券を手に入れるための最も効果的な方法の一つです。

- LCCの激安セール: Peachの「〇〇記念セール」やジェットスターの「スーパースターセール」など、片道数百円〜数千円といった破格の航空券が販売されることがあります。販売期間が短く、すぐに売り切れてしまうため、航空会社のメールマガジン登録や公式アプリのプッシュ通知設定は必須です。

- FSCのタイムセール: JALやANAも、不定期でタイムセールを実施します。

- 比較サイト・OTAのキャンペーン: エアトリや楽天トラベルなどが独自に配布する割引クーポンや、ポイントアップキャンペーンも見逃せません。

セール情報をいち早く掴むために、日頃から利用するサイトや航空会社のSNSアカウントをフォローしておくのも良いでしょう。

④ LCC(格安航空会社)を利用する

基本的なことですが、やはりLCCの利用は旅費を抑える上で非常に有効な選択肢です。特に、国内やアジア圏内の短距離路線で、荷物が少ない旅行であれば、FSCとの価格差は歴然です。

ただし、「格安航空券の予約する際の注意点」でも後述しますが、LCCは手荷物預けや座席指定が有料、フライト変更・キャンセルの条件が厳しい、といったデメリットもあります。目先の運賃の安さだけでなく、必要なオプション料金を加えた総額でFSCと比較検討することが重要です。サービス内容を理解した上で賢く利用すれば、これ以上ないコストパフォーマンスを発揮してくれます。

⑤ 早朝や深夜のフライトを選ぶ

同じ日の中でも、フライトの時間帯によって価格は変動します。一般的に、午前中に出発し、夕方に戻ってくるといった利便性の高い時間帯のフライトは人気があり、価格も高めに設定されています。

逆に、早朝6時台の出発便や、夜22時以降に到着する深夜便は、利用者が限られるため価格が安くなる傾向があります。早朝便を利用する場合は始発の公共交通機関では間に合わない可能性、深夜便を利用する場合は終電が終わっている可能性も考慮し、空港までのアクセス手段や前泊・後泊のコストも含めて検討する必要がありますが、体力に自信があり、時間を有効活用したい人にとっては魅力的な選択肢です。

⑥ 乗り継ぎ・経由便を検討する

目的地まで一直線に向かう「直行便」は、時間がかからず快適ですが、価格は高めです。もし時間に余裕があるなら、第三の都市で飛行機を乗り換える「乗り継ぎ(経由)便」を検討してみましょう。

乗り継ぎの手間や時間がかかる分、直行便よりも大幅に安く設定されていることが多々あります。特にヨーロッパや北米への長距離路線では、中東系(エミレーツ航空、カタール航空など)やアジア系(キャセイパシフィック航空、大韓航空など)の航空会社を利用した経由便が、日系の直行便の半額近くになることもあります。

乗り継ぎ時間が長い「レイオーバー」を逆手にとって、経由地の観光を数時間楽しむという旅のスタイルも可能です。これも経由便ならではの醍醐味と言えるでしょう。

⑦ 往復航空券で予約する

FSC(JALやANAなど)を利用する場合、片道航空券を2回購入するよりも、往復航空券としてまとめて予約する方が安くなるのが一般的です。これは「往復割引」が適用されるためです。国際線ではこの傾向が特に顕著です。

ただし、LCCの場合はこの常識が当てはまらないので注意が必要です。LCCの運賃は基本的に片道ごとに設定されているため、往復で買っても割引はありません。むしろ、行きと帰りで航空会社を変える(例:行きはPeach、帰りはジェットスター)ことで、往復ともに最安値の便を組み合わせることができ、結果的に安くなるケースも多くあります。比較サイトで検索する際は、「往復」と「片道×2」の両方のパターンを試してみることをおすすめします。

⑧ 航空券と宿泊をセットで予約する(ダイナミックパッケージ)

航空券とホテルを別々に予約するのではなく、セットで予約する「ダイナミックパッケージ」(サイトによって「AIR+割」「楽パック」など名称は異なる)を利用すると、トータルの旅費を大幅に節約できる可能性があります。

これは、旅行会社がホテルとの提携によって得られるマージン(利益)の一部を航空券代金の割引に充当することで実現する仕組みです。そのため、航空券とホテルを個別に最安値で予約した場合の合計金額よりも、セットで予約した方が安くなるという現象が起こります。Expediaや楽天トラベル、エアトリなどがこの種のパッケージに強みを持っています。旅行先で宿泊が伴う場合は、必ずセット予約の料金もチェックするようにしましょう。

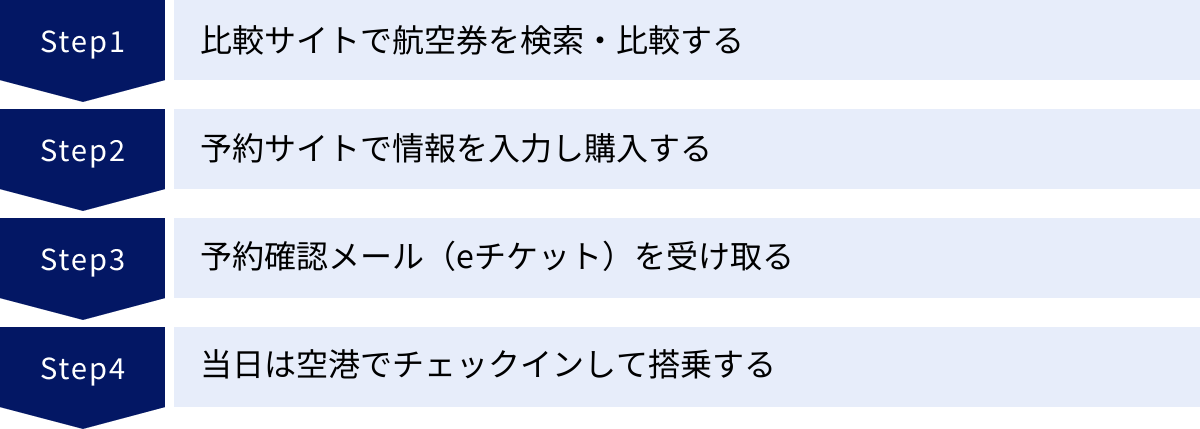

格安航空券の予約から搭乗までの流れ

「格安航空券を初めて予約する」という方のために、比較サイトでの検索から、実際に飛行機に搭乗するまでの基本的な流れを4つのステップに分けて解説します。この手順を一度理解しておけば、次からはスムーズに予約を進められるようになります。

比較サイトで航空券を検索・比較する

最初のステップは、これまでご紹介したような格安航空券比較サイト(スカイスキャナー、トラベルコなど)を使って、希望の航空券を探すことです。

- 基本情報の入力: サイトのトップページにある検索窓に、「出発地」「目的地」「出発日」「帰着日」「人数」を入力して検索ボタンを押します。日程が未定の場合は、「月全体」や「日程未定」といったオプションを選択できるサイトもあります。

- 検索結果の確認: 検索結果が一覧で表示されます。通常は「価格が安い順」で並んでいますが、「飛行時間が短い順」「出発時間が早い順」などで並べ替えることも可能です。

- 絞り込み機能の活用: 膨大な検索結果の中から希望に合うフライトを見つけるために、「絞り込み(フィルター)」機能を積極的に活用しましょう。

- 直行便/乗り継ぎ: 乗り継ぎなしのフライトのみを表示できます。

- 航空会社: 特定の航空会社(例: JAL、ANA)やアライアンス(例: スターアライアンス)を指定できます。

- 時間帯: 出発・到着の時間帯を絞り込めます。

- 空港: 都市に複数の空港がある場合(例: 東京の羽田と成田)に、利用したい空港を指定できます。

この段階で、価格、フライト時間、乗り継ぎの有無などを総合的に比較検討し、最も条件に合うフライトをいくつか候補に挙げます。

予約サイトで情報を入力し購入する

予約したいフライトが決まったら、いよいよ購入手続きに進みます。

- 予約サイトへの遷移: 比較サイト(メタサーチ)で「予約へ進む」や「詳細を見る」といったボタンをクリックすると、その航空券を実際に販売している航空会社の公式サイトや、旅行代理店(OTA)のウェブサイトに移動します。

- 搭乗者情報の入力: 予約サイトの指示に従って、搭乗者全員の情報を正確に入力します。

- 氏名: パスポートに記載されている通りのローマ字表記で入力します。1文字でも間違えると搭乗できない可能性があるため、細心の注意が必要です。ミドルネームがある場合は、入力欄の指示をよく確認してください。

- 生年月日、性別

- 連絡先: 予約確認メールを受け取るためのメールアドレスと、緊急時に連絡が取れる電話番号を入力します。

- パスポート情報: 国際線の場合は、パスポート番号、発行国、有効期限の入力が求められることがあります。手元にパスポートを用意しておきましょう。

- オプションの選択: 座席指定、受託手荷物の追加、機内食、旅行保険など、必要なオプションを選択します。LCCの場合、これらは基本的に有料です。不要なオプションが自動で選択されていないか、必ず確認しましょう。

- 支払い情報の入力: クレジットカード情報などを入力し、最終的な金額を確認してから決済を完了させます。

入力ミスは後々大きなトラブルの原因になります。 特に氏名と連絡先は、送信前に何度も見直すようにしましょう。

予約確認メール(eチケット)を受け取る

決済が正常に完了すると、数分〜数時間以内に、登録したメールアドレス宛に「予約確認メール」が届きます。このメールは非常に重要なので、絶対に削除せず、旅行が終わるまで大切に保管してください。

このメールには、「eチケットお客様控え(e-ticket itinerary/receipt)」が添付されているか、本文に記載されています。eチケットには以下の重要な情報が含まれています。

- 予約番号 (Booking Reference / PNR): 6桁の英数字のコードで、予約内容の照会やオンラインチェックイン時に使用します。

- 航空券番号 (Ticket Number): 13桁の数字のコード。

- 搭乗者氏名、便名、日時、発着空港など

メールが届いたら、まずは予約内容に間違いがないかを隅々まで確認しましょう。もし待ってもメールが届かない場合は、迷惑メールフォルダに入っていないかを確認し、それでも見つからなければ、すぐに予約したサイトのカスタマーサポートに連絡してください。このeチケット控えは、印刷しておくか、スマートフォンにPDFで保存しておくことを強くおすすめします。

当日、空港でチェックインして搭乗する

いよいよ出発当日です。空港に着いてから飛行機に乗るまでの流れは以下の通りです。

- 空港へ移動: フライトの出発時刻に余裕を持って空港に到着しましょう。目安として国内線は1.5〜2時間前、国際線は2〜3時間前には着いておくと安心です。

- チェックイン(搭乗手続き): チェックインにはいくつかの方法があります。

- オンラインチェックイン: 多くの航空会社では、出発の24〜48時間前からウェブサイトやアプリでチェックインが可能です。事前に済ませておけば、空港での手続きがスムーズになります。搭乗券(QRコードなど)はスマホに保存するか、印刷しておきます。

- 自動チェックイン機: 空港に設置されている機械で、予約番号の入力やパスポートのスキャンによって自分で手続きを行います。

- 空港カウンター: 預ける荷物がある場合や、オンラインチェックインができない場合に利用します。eチケット控えとパスポート(国際線の場合)を提示します。

- 手荷物を預ける: スーツケースなど、機内に持ち込まない荷物は、チェックインカウンターで預けます(受託手荷物)。

- 保安検査: 機内に持ち込む手荷物と、搭乗者自身のボディチェックを受けます。PCや液体物はバッグから出すよう指示されるので、準備しておきましょう。

- 出国審査(国際線のみ): パスポートと搭乗券を審査官に提示し、出国スタンプを押してもらいます。

- 搭乗ゲートへ移動: 搭乗券に記載されているゲート番号を確認し、出発時刻までにゲートへ向かいます。

- 搭乗: 航空会社の案内に従って、飛行機に乗り込みます。

この流れを頭に入れておけば、初めての空港でも落ち着いて行動できるはずです。特に時間の管理は重要なので、常に余裕を持った行動を心がけましょう。

格安航空券を予約する際の注意点・デメリット

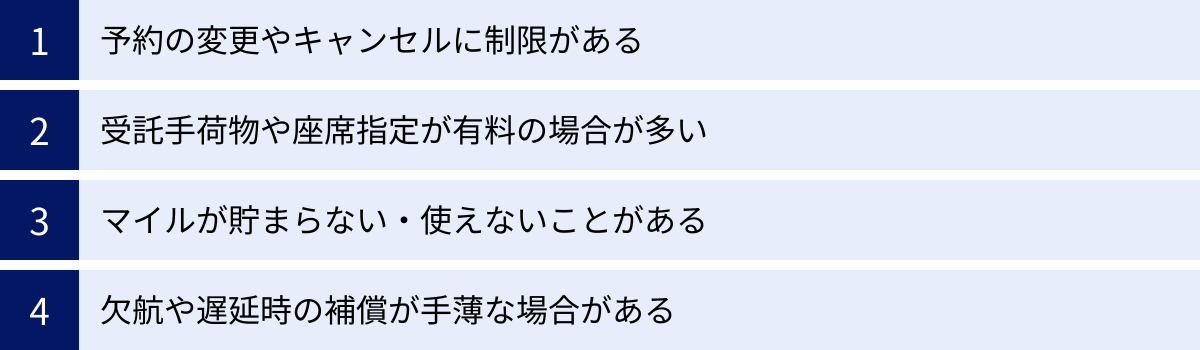

格安航空券は旅行費用を抑える上で非常に魅力的ですが、その安さには理由があり、いくつかの注意点やデメリットが存在します。これらを理解せずに予約してしまうと、「思っていたのと違った」「結局、追加料金で高くなってしまった」といった失敗につながりかねません。ここでは、予約前に必ず知っておくべき4つの重要なポイントを解説します。

予約の変更やキャンセルに制限がある

格安航空券の最大のデメリットは、予約の柔軟性が低いことです。特に、航空会社が直接販売する最も安い運賃クラスや、LCCの航空券は、厳しい制約が課せられている場合がほとんどです。

- 変更不可: 一度予約を確定させると、搭乗者名、日付、便の変更が一切できない「変更不可」の条件が付いている航空券が多数を占めます。もし変更が必要になった場合は、その航空券を放棄し、新たに買い直すしかありません。

- 高額な変更手数料: 変更が可能な航空券であっても、1回あたり数千円〜数万円という高額な手数料がかかるのが一般的です。さらに、手数料に加えて、変更先の便との運賃差額も支払う必要があります。

- キャンセル料100%: キャンセルの場合、払い戻しが一切ない(キャンセル料が運賃の100%)という条件も珍しくありません。払い戻しが可能な場合でも、高額な取消手数料が差し引かれるため、手元に戻ってくる金額はごくわずか、というケースが多いです。

予約を確定させる前に、変更・キャンセルに関する規定(運賃規則)を必ず熟読し、理解することが極めて重要です。少しでも予定が変わる可能性がある場合は、多少高くても変更可能な運賃クラスを選ぶか、不測の事態に備えて旅行キャンセル保険に加入することを強く推奨します。

受託手荷物や座席指定が有料の場合が多い

「表示された運賃が安かったので予約したら、最終的に高くなった」という経験談で最も多いのが、このオプション料金に関するものです。

- 受託手荷物: LCCでは、カウンターで預けるスーツケースなどの受託手荷物は基本的に有料です。料金は重量や個数によって異なり、事前にオンラインで申し込むよりも、当日空港で申し込む方が割高に設定されています。JALやANAといったFSCでも、最も安い運賃クラスでは受託手荷物が有料になるケースが増えています。予約時に自分の荷物量を想定し、必要な場合は忘れずに申し込みましょう。

- 機内持ち込み手荷物: 機内に持ち込める手荷物にも、厳格なサイズ・重量・個数の制限があります。この規定を超えると、搭乗ゲートで高額な追加料金を請求されることがあるため、事前に航空会社の規定を必ず確認してください。

- 座席指定: 友人や家族と隣同士の席に座りたい、通路側や窓側の席が良い、といった希望がある場合、座席の指定は有料となるのが一般的です。指定しない場合は、チェックイン時に自動で割り当てられますが、同行者と席が離れ離れになる可能性が高くなります。

これらの追加料金を考慮せずに最安値の運賃だけを見てしまうと、結果的にFSCの標準的な運賃よりも高くなることがあります。運賃を比較する際は、必ず自分が利用するであろうオプション料金を含めた「総額」で比較検討する必要があります。

マイルが貯まらない・使えないことがある

飛行機に乗る楽しみの一つとして「マイルを貯める」ことを挙げられる方も多いでしょう。しかし、格安航空券の多くは、マイルの積算率が低いか、あるいは全く積算されない「積算対象外」の運賃クラスであることがほとんどです。

JALやANAのFSCの航空券であっても、ツアーで利用される団体包括運賃や、最も割引率の高い個人向け運賃は、積算率が30%〜50%程度に設定されていたり、そもそも対象外であったりします。LCCに関しては、独自のポイントプログラムはあっても、JALやANAのマイレージプログラムとは提携していないため、マイルは貯まりません。

「この旅行でマイルを貯めて、次の特典航空券に繋げたい」と考えている方は、予約前にその航空券の運賃クラス(ブッキングクラス)を確認し、利用するマイレージプログラムの積算対象となっているか、積算率は何パーセントか、を必ずチェックする必要があります。マイルを重視する場合は、ある程度価格が高くても積算率の高い運賃を選んだ方が、長期的には得策となることもあります。

欠航や遅延時の補償が手薄な場合がある

台風や大雪といった悪天候、あるいは機材トラブルなどによって、フライトが大幅に遅延したり、欠航したりする可能性はゼロではありません。こうした不測の事態が発生した際の対応に、FSCとLCCでは大きな差が出ることがあります。

- FSCの場合: 航空会社側の理由による大幅な遅延・欠航の場合、他社便への振替や、必要に応じて宿泊費・交通費の補償など、手厚いサポートが提供されるのが一般的です。

- LCCの場合: LCCの多くは、補償を「自社の後続便への振替」または「運賃の払い戻し」に限定しています。他社便への振替は行われず、遅延によって乗り継ぎ便に間に合わなかった場合も、基本的には自己責任となります。また、宿泊費や交通費が補償されることも稀です。

特に、LCCを乗り継いで長距離を移動するような旅程は、1便目の遅延が旅行計画全体を破綻させるリスクをはらんでいます。LCCを利用する際や、重要な乗り継ぎがある場合は、時間に十分な余裕を持たせたスケジュールを組むことが非常に重要です。また、遅延や欠航によって生じる追加費用をカバーしてくれる海外旅行保険に加入しておくと、より安心です。これらのリスクを理解した上で、格安航空券のメリットを享受することが賢明な選択と言えるでしょう。

格安航空券に関するよくある質問

ここでは、格安航空券を探している多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。これらの知識は、あなたの航空券探しをよりスムーズで確実なものにするはずです。

航空券はいつ買うのが一番安いですか?

これは最も多くの人が知りたい質問ですが、残念ながら「〇月〇日の〇時に買えば絶対安い」という魔法のような答えはありません。航空券の価格は、残席数、需要、時期、セールの有無など、様々な要因で常に変動しているからです。しかし、安く買える可能性を高めるための基本的な原則とセオリーは存在します。

- 基本は「早めの予約」: 前述の「安く買うコツ」でも解説した通り、航空券は早く予約するほど安くなるのが大原則です。特にJALやANAなどのFSCでは、搭乗日の数ヶ月前に設定されている「早期購入割引運賃」を狙うのが最も確実な方法です。一般的に、国内線なら2〜3ヶ月前、国際線なら3〜6ヶ月前が一つの目安とされています。

- 需要の少ない「オフシーズン」と「平日」を狙う: 年末年始やお盆などの繁忙期を避け、旅行需要が落ち着く1月下旬〜2月や、GW明けの5月〜6月などを狙うと価格は大きく下がります。また、出発・到着を火・水・木といった平日に設定するだけでも、週末に比べて安くなります。

- セール情報を逃さない: LCCの激安セールや航空会社のタイムセールは、定価の常識を覆すほどの価格で航空券が手に入る絶好の機会です。これらは不定期に開催されるため、航空会社や比較サイトのメールマガジン、アプリ通知などを活用して常にアンテナを張っておくことが重要です。

結論として、「旅行を決めたらできるだけ早く、オフシーズンや平日を狙って探し始め、セールのチャンスも逃さない」というのが、最も安く航空券を手に入れるための王道と言えるでしょう。出発直前に安くなる「ラストミニット」は、売れ残ったツアーなどごく一部のケースに限られ、基本的には高騰するリスクの方がはるかに高いと認識しておくべきです。

航空券の予約はいつからできますか?

航空券の販売が開始される時期は、航空会社や路線によって異なりますが、一般的には以下のようになっています。

- JAL・ANAなどのFSC(フルサービスキャリア):

- 国内線: 年に2回、一斉に販売されます。夏ダイヤ(3月最終日曜日〜10月最終土曜日の前日)の航空券は1月下旬頃、冬ダイヤ(10月最終日曜日〜翌年3月最終土曜日の前日)の航空券は8月下旬頃に発売されるのが通例です。つまり、約半年〜8ヶ月前から予約可能です。

- 国際線: 搭乗日の355日前から予約・購入が可能になるのが一般的です。

- LCC(格安航空会社):

- LCCの販売開始時期は、FSCほど明確に決まっていません。航空会社や路線によりますが、おおよそ半年前から1年くらい前に、数ヶ月分ずつのスケジュールが順次発表・販売されていくケースが多いです。

旅行の計画が1年近く前から決まっている場合は、FSCの国際線であればすぐに予約できます。国内旅行やLCCを利用する場合は、各航空会社のウェブサイトで販売開始スケジュールを確認し、発売と同時に予約するのが最安値を狙うコツです。

航空会社の公式サイトと旅行会社(比較サイト経由)のどちらで買うべきですか?

これも多くの人が悩むポイントです。どちらにもメリット・デメリットがあり、どちらが絶対的に良いとは一概には言えません。あなたの価値観や旅行のスタイルによって最適な選択は異なります。

| 比較項目 | 航空会社公式サイト | 旅行会社(OTA) |

|---|---|---|

| 価格 | 標準価格。セール時は最安値になることも。 | 複数の航空会社を組み合わせることで最安値になる可能性が高い。独自のクーポンやセールもある。 |

| 安心感・信頼性 | 最も高い。予約トラブルの心配が少ない。 | 大手は信頼できるが、海外の小規模な代理店は注意が必要な場合も。 |

| マイル | 確実に積算される。マイルを使った予約(特典航空券)も可能。 | 積算対象外の運賃が多い。予約時に積算可否の確認が難しい場合がある。 |

| サポート | 直接的なサポートで話が早い。遅延・欠航時の対応がスムーズ。 | 代理店経由での連絡となり、航空会社への確認に時間がかかることがある。サポートの質は会社による。 |

| 柔軟性 | シンプルな往復・片道が基本。 | 行きと帰りで違う航空会社を選ぶなど、柔軟な組み合わせが可能。 |

| セット予約 | 一部の航空会社はホテルとのパッケージを提供。 | 航空券+ホテルのセット割引(ダイナミックパッケージ)が非常に強力。 |

【こんな人におすすめ】

- 航空会社公式サイト:

- マイルを確実に貯めたい・使いたいマイレージ会員

- 遅延・欠航時の手厚いサポートなど、安心感を最優先したい人

- 特定の航空会社に乗りたいというこだわりがある人

- 旅行会社(OTA):

- 1円でも安く航空券を手に入れたい価格重視の人

- 行きと帰りで違うLCCを組み合わせるなど、柔軟な旅程を組みたい人

- 航空券とホテルをまとめて予約して、トータルの旅費を抑えたい人

最も賢い方法は、まず比較サイトで全体的な相場を調べ、最安値の選択肢を把握した上で、航空会社の公式サイトの価格も確認してみることです。その上で、価格差と安心感・利便性を天秤にかけ、自分にとって最適な購入先を判断するのが良いでしょう。

片道ずつ買うのと往復で買うのはどちらが安いですか?

これも航空会社の種類によって答えが変わる質問です。

- JAL・ANAなどのFSCを利用する場合:

- 基本的には「往復」で買った方が安いです。「往復割引運賃」が適用されるため、片道航空券を2枚買うよりも割安になるように価格設定されています。特に国際線ではこの傾向が顕著です。

- LCCを利用する場合、またはFSCとLCCを組み合わせる場合:

- 「片道ずつ」買った方が安くなるケースが多いです。LCCの運賃は片道単位で完結しているため、往復で買っても割引はありません。そのため、行きは一番安いA社、帰りは一番安いB社、といったように別々の航空会社を組み合わせることで、トータルの価格を最も安く抑えることができます。これは比較サイトを使わなければ難しい芸当であり、まさに比較サイトのメリットが最大限に活かせる場面です。

結論として、FSCの同一航空会社で往復するなら往復買い、LCCを利用したり複数社を比較したりするなら片道ずつの組み合わせを検討するのが、賢い買い方と言えます。