旅行は、計画を立てる段階からすでに始まっています。どこへ行こうか、何をしようかと想像を膨らませる時間は、旅そのものと同じくらい楽しいものです。しかし、いざ企画を立てようとすると、「何から手をつければいいかわからない」「どうすればもっと面白いプランになるんだろう?」と悩んでしまう方も少なくないでしょう。

この記事では、そんな旅行企画の悩みを解決するために、企画を立てる前の準備から、具体的な7つのステップ、そして旅を何倍も面白くするコツまでを網羅的に解説します。さらに、企画作業を効率化してくれる便利なアプリやサイト、持ち物リストまで、あなたの旅を成功に導くための情報を詰め込みました。

この記事を読めば、初心者でもスムーズに、そして経験者でもさらに満足度の高い旅行プランを立てられるようになります。しっかりとした企画は、安心して旅行を楽しむための土台です。さあ、一緒に最高の旅行を計画する冒険に出かけましょう。

目次

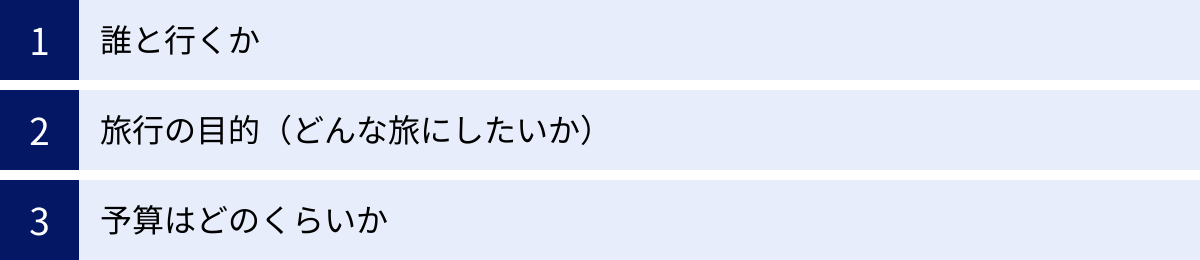

旅行の企画を立てる前に決めること

本格的な旅行企画を始める前に、まず押さえておくべき3つの重要な要素があります。それは「誰と行くか」「旅行の目的」、そして「予算」です。これらは旅行の骨格をなすものであり、この3つを最初に明確にすることで、その後の行き先選びやスケジュール作成が格段にスムーズになります。 ここで方向性がブレてしまうと、後々の計画段階で手戻りが多くなったり、同行者との間で意見が食い違ったりする原因にもなりかねません。まずは、この土台となる部分をじっくりと考えていきましょう。

誰と行くか

旅行のスタイルや内容は、同行者によって大きく変わります。誰と行くかによって、選ぶべき行き先、宿泊施設、アクティビティ、そして旅のペースまで、すべてが異なってくるからです。それぞれのパターンにおける特徴と考慮すべき点を理解しておきましょう。

- 一人旅

- 特徴: 自分の興味やペースを最優先できる、最も自由度の高い旅のスタイルです。気になったお店にふらりと立ち寄ったり、予定を急に変更したりすることも自由自在。自分自身と向き合う時間を持てるのも大きな魅力です。

- 考慮すべき点: すべての判断と手配を自分一人で行う必要があります。また、食事の際に色々な種類を頼みにくい、身の安全は自分で確保しなければならないといった側面もあります。特に治安に不安のある地域へ行く場合は、事前の情報収集と対策が不可欠です。

- 友人との旅行

- 特徴: 気の合う仲間と感動や楽しさを共有できるのが最大の魅力です。費用を分担できるため、一人では泊まれないような良い宿に泊まれたり、食事の選択肢が広がったりするメリットもあります。

- 考慮すべき点: 価値観や金銭感覚、体力レベルの違いがトラブルの原因になることがあります。「何にお金をかけたいか」「どんなペースで行動したいか」といった点を事前にしっかりと話し合い、お互いの希望を尊重し合う姿勢が大切です。一人の時間が欲しくなる可能性も考え、時には別行動をする時間も計画に含めると、より快適な旅になります。

- 恋人・夫婦との旅行

- 特徴: 二人だけの特別な思い出を作る絶好の機会です。ロマンチックな景色を楽しんだり、共同作業を通じて絆を深めたりできます。お互いの新たな一面を発見することもあるでしょう。

- 考慮すべき点: 友人との旅行以上に、価値観の違いが浮き彫りになりやすいかもしれません。特に、旅行の計画段階でどちらか一方に負担が偏らないように注意が必要です。お互いが「やりたいことリスト」を出し合い、それをうまく組み合わせてプランを練ると、双方の満足度が高まります。

- 家族との旅行(子連れ)

- 特徴: 子どもの成長を感じられたり、家族全員の思い出を作れたりする、かけがえのない時間です。子どもが楽しめることを中心に計画を立てることになります。

- 考慮すべき点: 子どもの年齢や体力、生活リズムを最優先に考える必要があります。 スケジュールは詰め込みすぎず、休憩時間を十分に確保することが重要です。移動手段は、子どもが飽きないような工夫や、周囲への配慮が求められます。また、おむつやミルク、離乳食など、子連れならではの持ち物も多くなるため、事前の準備が欠かせません。キッズスペースのあるホテルや、子ども向けメニューのあるレストランなどを事前にリサーチしておくと安心です。

- 家族との旅行(親世代と)

- 特徴: 親孝行の機会となり、普段はできないような深いコミュニケーションが取れる良い機会です。三世代での旅行は、世代を超えた交流が生まれます。

- 考慮すべき点: 親の体力や健康状態に最大限配慮することが求められます。移動距離が長くならないよう、また、歩き疲れないように旅程を組むことが大切です。宿泊先は、バリアフリー対応の施設や、和室、温泉など、親がリラックスできる場所を選ぶと喜ばれるでしょう。食事も、硬いものや脂っこいものを避け、親の好みに合わせる配慮が必要です。

このように、誰と行くかによって旅の性格は全く異なります。まずは同行者を確定させ、そのメンバー構成に最適な旅の形をイメージすることから始めましょう。

旅行の目的(どんな旅にしたいか)

同行者が決まったら、次に「この旅行で何をしたいのか」「どんな旅にしたいのか」という目的を明確にします。目的がはっきりしていると、無数にある選択肢の中から、自分たちに合った行き先やプランを効率的に絞り込むことができます。

目的が曖昧なまま「とりあえず有名な観光地へ」と計画を進めてしまうと、結局「何がしたかったんだっけ?」という消化不良な旅になりがちです。「今回の旅のテーマはこれだ!」と一言で言えるような、明確な目的を設定することが、満足度の高い旅への第一歩です。

以下に、旅行の目的の具体例をいくつか挙げます。

- 癒やし・リラックス

- 温泉に浸かって日頃の疲れを癒やしたい

- 美しい自然の中で、何もしない贅沢な時間を過ごしたい

- 高級ホテルのスパやエステで心身ともにリフレッシュしたい

- 静かなブックカフェで読書に没頭したい

- グルメ・食い倒れ

- その土地ならではの郷土料理や旬の食材を味わい尽くしたい

- SNSで話題のスイーツやカフェを巡りたい

- 地元の市場を訪れて、新鮮な魚介類や果物を堪能したい

- 地酒やワイナリーを巡り、お酒を楽しみたい

- 観光・歴史探訪

- 世界遺産や有名な建築物を見て回りたい

- 歴史的な街並みを散策し、その土地の文化に触れたい

- 美術館や博物館を巡り、芸術や歴史への理解を深めたい

- 好きな映画やドラマのロケ地を聖地巡礼したい

- アクティビティ・冒険

- マリンスポーツ(ダイビング、サーフィンなど)に挑戦したい

- 登山やハイキングで大自然を満喫したい

- スキーやスノーボードなど、ウィンタースポーツを楽しみたい

- テーマパークでアトラクションを思い切り楽しみたい

- ショッピング

- アウトレットモールでブランド品をお得に手に入れたい

- 現地の雑貨や民芸品を探して歩きたい

- 免税店で化粧品やお酒などをまとめ買いしたい

グループ旅行の場合は、全員の希望をヒアリングし、共通の目的を見つけ出す、あるいは複数の目的をうまく組み合わせる作業が必要です。例えば、「温泉で癒されたい」という希望と「美味しいものが食べたい」という希望があれば、「温泉地で、食事が自慢の旅館に泊まる」というプランが考えられます。目的を共有することで、全員が納得できる旅行計画を立てやすくなります。

予算はどのくらいか

旅行の目的と並行して考えなければならないのが、予算です。予算は、行き先の距離、宿泊施設のグレード、食事の内容、アクティビティの種類など、旅行のあらゆる要素を決定づける重要な制約条件となります。最初に大まかな予算の上限を決めておくことで、現実的で実行可能な計画を立てることができます。

- 予算の決め方

- 総額から決める: 「今回の旅行には一人あたり最大10万円まで」というように、まず全体の予算を決めます。この方法は、予算オーバーを防ぎやすく、計画が立てやすいのがメリットです。自分の貯蓄や収入から無理のない範囲で設定しましょう。

- やりたいことから積み上げる: 「〇〇に行って、△△ホテルに泊まって、□□を体験したい」という希望を先にリストアップし、それぞれにかかる費用を調べて合計する方法です。理想の旅を実現しやすいですが、予算が青天井になりがちなので、最終的には総額とのバランスを取る必要があります。

- 予算の内訳

旅行の予算は、主に以下の項目で構成されます。それぞれの割合を意識すると、バランスの取れた予算配分が可能になります。- 交通費: 飛行機、新幹線、電車、バス、レンタカーなど、自宅から目的地までの往復、および現地での移動にかかる費用。最も大きな割合を占めることが多い項目です。

- 宿泊費: ホテル、旅館、民宿、民泊など、宿泊施設にかかる費用。これも予算の大きな部分を占めます。

- 食費: 朝食、昼食、夕食、カフェでの休憩、お酒などにかかる費用。グルメ旅が目的なら多めに、節約したいなら抑えめに設定します。

- 観光・アクティビティ費: 観光施設の入場料、ツアー参加費、体験プログラムの費用など。

- お土産代: 家族や友人、自分用に購入するお土産の費用。

- その他(予備費): 上記以外にかかる費用や、予期せぬ出費に備えるためのお金です。総予算の10%〜20%程度を予備費として確保しておくと、現地で現金が足りなくなったり、急なトラブルに見舞われたりした際にも安心です。

グループ旅行の場合、金銭感覚は人それぞれです。「宿泊費は抑えたいけど、食事にはお金をかけたい」という人もいれば、その逆の人もいます。 企画の初期段階で、全員が納得できる予算の上限と、各項目への費用の掛け方について、率直に話し合っておくことが、後のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。

旅行の企画はいつから始める?

「よし、旅行に行こう!」と思い立ったら、次に気になるのが「いつから準備を始めればいいのか?」という点です。準備を始めるタイミングは、旅行の成否を分ける重要な要素の一つ。早すぎても予定が立てにくく、遅すぎると選択肢が狭まり、料金も高騰してしまいます。ここでは、国内旅行と海外旅行に分けて、企画を始めるのに最適なタイミングの目安を解説します。

国内旅行の場合

国内旅行の企画を始めるタイミングは、旅行の時期や規模によって大きく異なりますが、一般的な目安としては2〜3ヶ月前とされています。この時期に準備を始めると、人気の宿泊施設や交通機関もまだ予約しやすく、比較的落ち着いて計画を立てることができます。

| 旅行の時期・種類 | 企画開始の推奨タイミング | 主な理由 |

|---|---|---|

| 通常期(平日・通常の週末) | 1〜2ヶ月前 | 選択肢も多く、比較的安価に予約可能。直前割などが出る可能性もある。 |

| 連休・週末の旅行 | 2〜3ヶ月前 | 人気の宿や交通機関は早めに埋まり始めるため、余裕を持った行動が吉。 |

| 繁忙期(GW・お盆・年末年始) | 半年前〜1年前 | 予約争奪戦が激化。航空券や新幹線、人気の宿泊施設は発売と同時に押さえるくらいの心構えが必要。 |

| LCC利用や格安旅行 | 3ヶ月以上前 | LCCのセールは数ヶ月前に実施されることが多く、早期予約で運賃を大幅に抑えられる。 |

| 思いつきの小旅行 | 1週間〜1ヶ月前 | 宿泊先や交通手段に強いこだわりがなければ、直前予約サイトなどを活用して手配可能。 |

特に注意が必要なのは、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始といった大型連休です。この時期は、日本中の人が一斉に移動するため、交通機関や宿泊施設の需要が爆発的に高まります。JRの新幹線の指定席は乗車日の1ヶ月前の午前10時から発売されますが、人気路線は数秒で満席になることも珍しくありません。航空券やホテルも同様で、料金は通常期の数倍に跳ね上がります。

このような繁忙期に旅行を計画するのであれば、半年前、あるいは1年前から情報収集を開始し、予約開始日に即座に行動できる準備をしておくことが不可欠です。具体的には、航空会社のセール情報をメルマガで受信したり、ホテルの公式サイトで先行予約の案内をチェックしたりといった地道な努力が、お得で快適な旅につながります。

逆に、平日やシーズンオフの旅行であれば、それほど急ぐ必要はありません。1ヶ月前でも十分に計画は立てられますし、直前になると思わぬ格安プラン(直前割)が出てくることもあります。

国内旅行の企画で重要なのは、自分が旅行したい時期の「混雑度」を正確に把握し、それに応じて準備開始のタイミングを調整することです。漠然と「旅行に行きたいな」と思ったら、まずはカレンダーを見て、その時期が繁忙期にあたるかどうかを確認することから始めましょう。

海外旅行の場合

海外旅行は、国内旅行に比べて準備すべきことが多く、手続きにも時間がかかるため、より早期からの計画が必要です。一般的な目安としては、3ヶ月〜半年前から企画を始めるのがおすすめです。この期間があれば、航空券の比較検討から、パスポートの確認、ビザの申請(必要な場合)まで、焦らずに対応できます。

海外旅行の準備が国内旅行より早く必要な理由は、主に以下の通りです。

- 航空券の価格変動:

国際線の航空券は、早く予約すればするほど安くなる傾向があります(早期割引)。特に、燃油サーチャージが安い時期や、航空会社のセールを狙うことで、旅費を大幅に節約できます。搭乗日の数ヶ月前から価格をウォッチし始め、最適なタイミングで購入するのが賢い方法です。逆に、出発直前になると価格は高騰する一方です。 - パスポート(旅券)の準備:

海外へ行くには、当然ながらパスポートが必要です。パスポートの有効期間が出国時に6ヶ月以上残っていることを入国条件としている国が多いため、まずは自分のパスポートの有効期限を確認することが第一歩です。もし期限が迫っている、あるいは切れている場合は、申請から受け取りまでに通常1〜2週間(時期によってはそれ以上)かかります。新規で取得する場合も同様です。この期間を考慮せずに計画を進めると、出発直前に「パスポートの期限が足りない!」と慌てることになりかねません。 - ビザ(査証)の申請:

渡航先の国によっては、入国のためにビザ(査証)の取得が必要です。日本のパスポートは多くの国でビザが免除されていますが、長期滞在や特定の目的(就労など)の場合、あるいは渡航先の国によっては観光目的でもビザが必要になります。ビザの申請は、大使館や領事館で行いますが、取得までに数週間から数ヶ月かかるケースもあるため、渡航先のビザ要否は旅行計画の初期段階で必ず確認しましょう。ESTA(アメリカ)やETAS(オーストラリア)、eTA(カナダ)のような電子渡航認証システムも、事前申請が必要です。 - 人気のホテルやツアーの予約:

海外の有名な観光地にあるホテルや、人気の現地ツアー(例えば、サグラダファミリアの入場券や、ウユニ塩湖のツアーなど)は、数ヶ月前から予約で埋まってしまうことがよくあります。「絶対に行きたい場所」「体験したいこと」がある場合は、航空券と同時に、あるいはそれよりも早く予約を押さえる必要があります。

これらの理由から、海外旅行は国内旅行以上に計画性が求められます。特に、年末年始や夏休みなどのピークシーズンに旅行する場合は、半年前から1年前に航空券とホテルを押さえるのが理想的です。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが、ストレスなく海外旅行を楽しむための最大の秘訣と言えるでしょう。

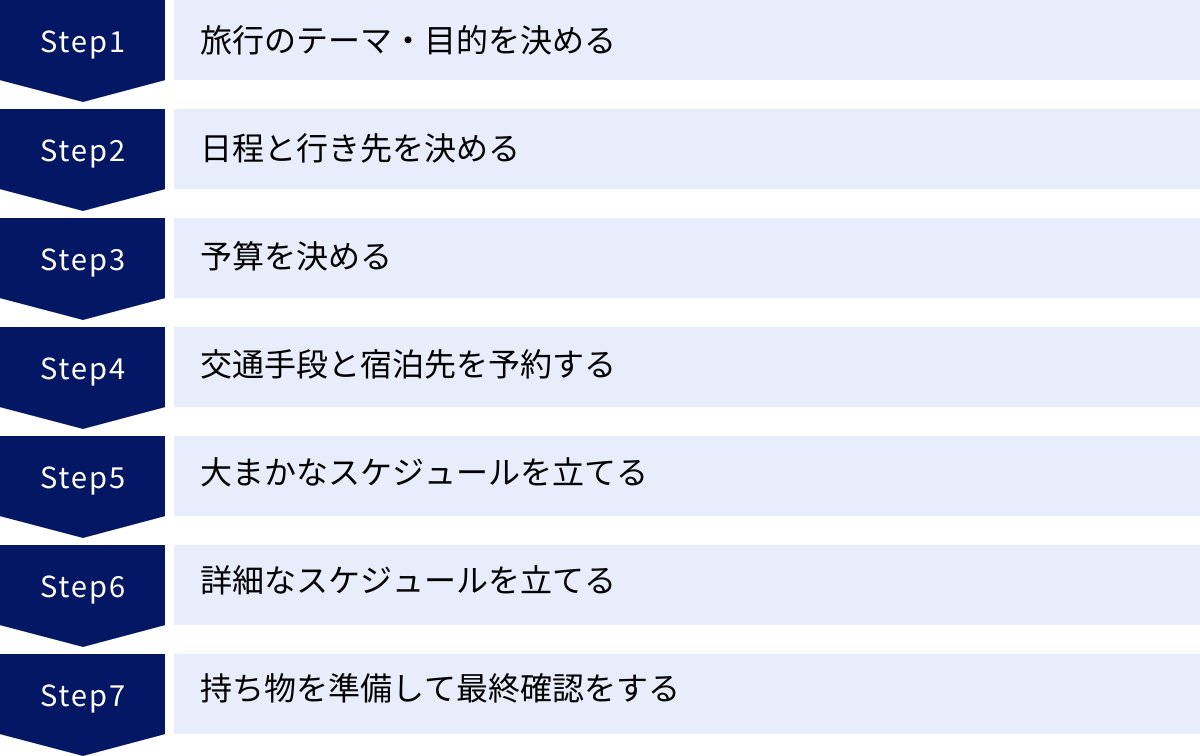

旅行企画の立て方7ステップ

旅行の事前準備が整ったら、いよいよ具体的な企画を立てていきます。ここでは、誰でも迷わず、かつ効率的に旅行プランを作成できる7つのステップをご紹介します。この手順に沿って進めることで、抜け漏れがなく、同行者全員が満足できる、実現性の高い計画を立てることが可能になります。

① 旅行のテーマ・目的を決める

最初のステップは、すで「企画を立てる前に決めること」の章でも触れた「目的」を、さらに具体的に掘り下げて「テーマ」として設定することです。漠然とした「癒やし」という目的を、「歴史ある温泉街の湯治宿で、地元の文学に触れながら心身をデトックスする3日間」のように、より鮮明なテーマに落とし込みます。

テーマを決めることで、旅全体に一本の芯が通ります。行き先、宿泊施設、食事、アクティビティなど、すべての選択において「このテーマに合っているか?」という判断基準ができるため、意思決定がスムーズになります。

- テーマ設定のヒント

- キーワードで連想する: 「絶景」「美食」「秘湯」「アート」「建築」「聖地巡礼」など、心惹かれるキーワードをいくつか書き出し、それらを組み合わせてみる。

- 五感を刺激する言葉を使う: 「潮風を感じながら海の幸を堪能する」「森の静寂に耳を澄ます」「スパイスの香りに包まれる」など、具体的な感覚を言葉にしてみる。

- 物語をイメージする: 「まるで映画の主人公になったような、ロマンチックな街を巡る旅」「古代遺跡の謎を追う冒険家のような旅」など、旅にストーリー性を持たせる。

グループ旅行の場合は、ブレインストーミング形式で全員の「やりたいこと」「見たいもの」を付箋などに書き出し、グルーピングしながら共通のテーマを探っていくと、一体感が生まれて盛り上がります。この最初のステップを丁寧に行うことが、オリジナリティあふれる面白い旅行プランへの第一歩です。

② 日程と行き先を決める

テーマが決まったら、次は具体的な「日程」と「行き先」を決定します。これらは密接に関連しており、多くの場合、同時に検討することになります。

- 日程の決め方

- 休日の確保: 会社員なら有給休暇の取得、学生なら授業のない期間など、旅行に行ける期間を確定させます。同行者がいる場合は、全員のスケジュールを調整し、共通の休みを確保する必要があります。

- 旅行日数の決定: 予算や目的地までの距離を考慮して、何泊何日の旅行にするかを決めます。2泊3日なのか、1週間の長期旅行なのかによって、行ける場所の範囲が大きく変わります。

- 時期の検討: 行き先のベストシーズン(気候が良い、花が見頃など)や、逆にオフシーズン(混雑が少なく料金が安い)を調べて日程を決めるのも良い方法です。

- 行き先の決め方

- テーマから絞り込む: ステップ①で決めたテーマに最も合致する場所を候補として挙げます。「秘湯」がテーマなら全国の温泉地リストから、「アート」がテーマなら芸術祭が開催されている島や美術館の多い都市などが候補になります。

- 情報収集: 旅行雑誌、ガイドブック、テレビ番組、SNS(InstagramやX)、旅行ブログなど、あらゆるメディアからインスピレーションを得ます。特に、実際にその場所を訪れた人のリアルな感想は非常に参考になります。

- 複数候補を比較検討: 2〜3ヶ所の候補地を挙げ、それぞれのメリット・デメリット(アクセス、予算、混雑度、見どころなど)を比較します。最終的に、今回の旅のテーマと日程、予算に最もフィットする場所を選びます。

この段階では、地図を広げながら考えるのがおすすめです。地理的な位置関係を把握することで、移動時間や周遊ルートのイメージが湧きやすくなります。

③ 予算を決める

行き先と日程が決まったら、次はその計画を実行するための具体的な予算を策定します。ここでは「企画を立てる前に決めること」で考えた大枠の予算を、より詳細な内訳に落とし込んでいきます。

行き先が決まったことで、交通費や宿泊費の相場がより正確に把握できるようになっているはずです。航空券比較サイトやホテ予約サイトで、実際の日程を入力して料金をシミュレーションしてみましょう。

- 費用の洗い出しと配分

- 固定費の確定: まず、交通費と宿泊費という、旅行費用の中でも大きな割合を占める「固定費」の見積もりを出します。これらの費用を先に確定させることで、残りの予算で何ができるかが見えてきます。

- 変動費の計画: 次に、食費、観光・アクティビティ費、お土産代などの「変動費」を計画します。「食事は豪華にしたいから食費は多めに」「お土産はあまり買わないから少なめに」というように、旅のテーマや目的に合わせてメリハリをつけて配分するのがコツです。

- 予備費の確保: 最後に、必ず総予算の10〜20%を予備費として計上します。これは、現地での急な予定変更や、想定外の出費(タクシー代、急病など)に対応するための重要なバッファです。

この予算計画をスプレッドシートなどで一覧にしておくと、グループ旅行の際に情報共有がしやすく、後々の精算もスムーズになります。

④ 交通手段と宿泊先を予約する

予算計画が固まったら、いよいよ具体的な予約手続きに入ります。このステップは、計画を「確定」させる重要なプロセスです。人気の時期や場所では、良い条件のものはすぐに埋まってしまうため、決断力とスピードが求められます。

- 交通手段の予約

- 比較サイトの活用: 飛行機や新幹線を予約する際は、複数の旅行会社や航空会社の料金を一覧で比較できるサイトを活用すると、最もお得なチケットを見つけやすくなります。

- LCC(格安航空会社)の注意点: LCCは運賃が安い分、手荷物の重量制限が厳しかったり、座席指定や機内サービスが有料だったりする場合があります。予約前に規約をよく確認し、トータルコストで比較することが重要です。

- 現地での移動: 現地でレンタカーを借りる場合は、早めに予約しておきましょう。特に離島や観光シーズンは、車の数が限られているため、直前では予約できないことがあります。

- 宿泊先の予約

- 立地の確認: 宿泊先を選ぶ際は、料金や設備だけでなく、立地が非常に重要です。主要な観光スポットへのアクセスや、最寄り駅からの距離などを地図で確認しましょう。立地が良いホテルを選ぶと、現地での移動時間を節約でき、結果的に時間を有効に使えます。

- 口コミのチェック: 予約サイトの評価や口コミは、実際に宿泊した人の生の声が反映されているため、非常に参考になります。特に、清潔さ、スタッフの対応、騒音などに関するコメントは注意深くチェックしましょう。

- キャンセルポリシーの確認: 予約する前に、必ずキャンセルポリシー(キャンセル料がいつから発生するか)を確認しておきます。万が一、予定が変更になった場合に備えるためです。

交通手段と宿泊先を押さえることで、旅行の骨格が完全に固まります。ここまでのステップが完了すれば、計画の8割は終わったと言っても過言ではありません。

⑤ 大まかなスケジュールを立てる

旅行の骨格が固まったら、次は肉付けの作業です。まずは、日ごとに「どこを訪れるか」「何をするか」という大まかな流れを決めます。この段階では、時間単位の細かい計画は不要です。

- スケジュールの骨子作り

- マストで行きたい場所をリストアップ: 「この旅で絶対に外せない」という観光スポットやレストラン、アクティビティを書き出します。

- 地図上にプロットする: リストアップした場所を地図上にマッピングします。これにより、地理的な位置関係が可視化され、効率的な周遊ルートを考えるのに役立ちます。

- エリアごとに日割りする: マッピングした場所を、エリアごとにグループ分けし、「1日目はA地区」「2日目はB地区」というように日割りをしていきます。移動距離を最小限に抑えることで、無駄な時間を減らし、体力の消耗も防げます。

- 予約が必要なものを組み込む: 時間指定のある美術館の入場券や、予約必須のレストランなどは、この段階でスケジュールの中に確定させておきます。

この大まかなスケジュールを組むことで、旅行期間中の行動の全体像が見え、自分がどれくらいのペースで動くことになるのかを把握できます。

⑥ 詳細なスケジュールを立てる

大まかな流れが決まったら、それをさらに具体化し、時間単位の詳細なスケジュールに落とし込んでいきます。ただし、ここで重要なのは、分刻みのガチガチな計画を立てることではありません。 ある程度の柔軟性を持たせつつ、現実的な行動計画を作成することが目的です。

- 詳細スケジュールの作成ポイント

- 移動時間の計算: Googleマップなどのツールを使い、スポット間の正確な移動時間を調べ、スケジュールに組み込みます。公共交通機関を利用する場合は、乗り換え時間や待ち時間も考慮に入れます。

- 施設の営業時間の確認: 訪れる予定の観光施設、ショップ、レストランの営業時間や定休日を事前に公式サイトなどで必ず確認します。「せっかく行ったのに閉まっていた」という事態を避けるためです。

- 食事の計画: 昼食や夕食をどこで食べるか、候補をいくつかリストアップしておくと、現地で迷う時間を減らせます。人気店の場合は、予約も検討しましょう。

- 「余白」を作る: スケジュールには必ず「余白の時間」を設けることが、旅を成功させる秘訣です。道に迷ったり、思いがけず素敵なカフェを見つけて立ち寄ったり、予期せぬトラブルが発生したり…。こうした不確定要素に対応するため、あるいは偶然の出会いを楽しむために、意図的に何も予定を入れない時間を作っておきましょう。

この詳細なスケジュールは、「旅のしおり」の核となる部分です。同行者と共有することで、全員が共通の認識を持って行動できるようになります。

⑦ 持ち物を準備して最終確認をする

計画がすべて完成したら、いよいよ旅の最終準備です。作成した計画に基づき、必要な持ち物をリストアップし、パッキングを始めます。

- 持ち物の準備

- チェックリストの作成: 「必ず持っていくもの」「あると便利なもの」など、カテゴリ別に持ち物リストを作成します。これにより、忘れ物を防ぐことができます。(詳細は後の「旅行の持ち物チェックリスト」の章で解説)

- 天候の確認: 出発の数日前に、旅行先の天気予報を最終確認し、持っていく服装を調整します。

- パッキングの工夫: 衣類は圧縮袋を使ったり、化粧品は小分けの容器に移したりすると、荷物をコンパクトにまとめられます。

- 最終確認

- 予約情報の再確認: 航空券やホテルの予約確認書(eチケットや予約完了メールなど)を印刷、またはスマートフォンに保存し、いつでも確認できるようにしておきます。

- 連絡先のリストアップ: ホテルの電話番号、航空会社の連絡先、クレジットカード会社の紛失・盗難窓口、海外旅行の場合は現地の日本大使館・領事館の連絡先などをメモしておくと、いざという時に安心です。

- プランの最終共有: 同行者がいる場合は、完成したスケジュールや持ち物リストを最終共有し、認識のズレがないかを確認します。

ここまでの7ステップを丁寧に進めれば、準備は万全です。あとは出発の日を待つだけ。計画を立てるプロセスそのものを楽しみながら、最高の旅行を作り上げましょう。

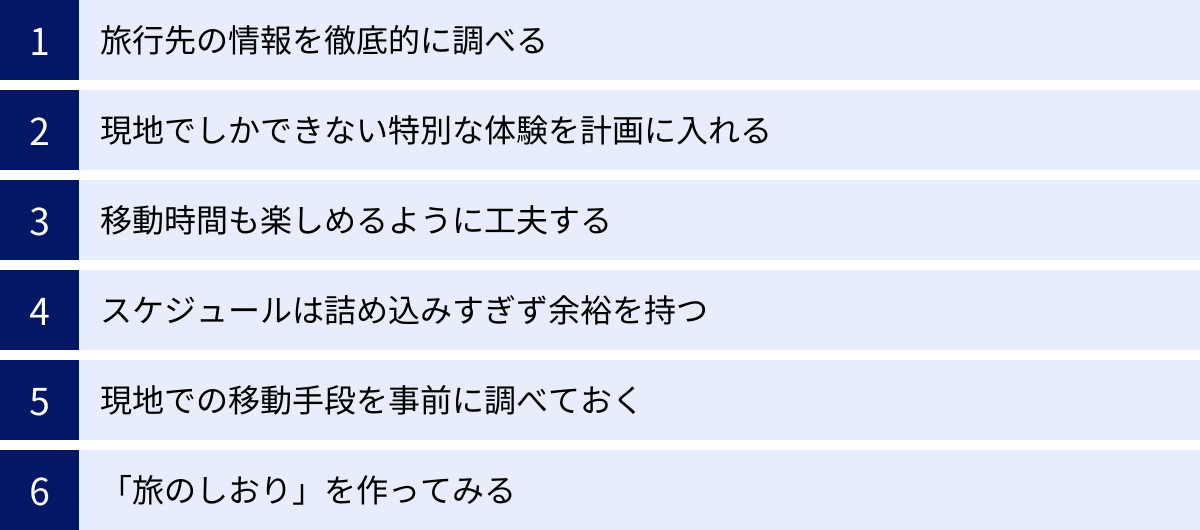

面白い旅行プランを作るコツ

決められた観光地を巡るだけの旅行も良いですが、せっかくなら「自分たちだけの特別な体験」が詰まった、記憶に深く刻まれるような面白い旅行にしたいものです。ここでは、あなたの旅行プランをワンランクアップさせるための6つのコツをご紹介します。これらのコツを意識するだけで、ありきたりなプランから脱却し、オリジナリティあふれる旅を創造できます。

旅行先の情報を徹底的に調べる

面白いプラン作りの土台となるのが、圧倒的な情報量です。ガイドブックに載っている定番情報だけでなく、より深く、多角的に旅行先の情報をリサーチすることで、他の人がまだ知らない魅力的なスポットや体験を発見できます。

- 情報収集のチャネルを広げる

- 地元の人向けの情報源: 地元の人が読むフリーペーパーのウェブ版や、地域の情報サイト、地方新聞のイベント情報などをチェックすると、観光客向けではない、リアルな情報を得られます。

- SNSでの深掘り検索: InstagramやX(旧Twitter)で、「#(地名)カフェ」「#(地名)隠れ家」のようなハッシュタグ検索はもちろん、「#(地名)在住」で検索して地元民のアカウントを探したり、位置情報から投稿を遡ったりすると、ガイドブックにはない発見があります。

- Googleマップの活用: 地図を拡大して、気になるエリアを隅々まで見てみましょう。口コミの数や評価を参考に、名前も知らない小さな公園や個人商店、路地裏のレストランなど、偶然の出会いが期待できます。

- 文学や映画、歴史書: その土地を舞台にした小説や映画を観たり、歴史を学んだりすると、旅の解像度が格段に上がります。単なる景色が、物語や歴史的背景を持つ特別な風景に見えてくるでしょう。例えば、京都に行く前に「古都」を読んだり、函館に行く前に新選組の歴史を学んだりするだけで、旅の深みが全く異なります。

情報を徹底的に調べるという行為は、手間がかかるように思えるかもしれません。しかし、このプロセスこそが、旅への期待感を高め、自分だけのオリジナルな視点を与えてくれるのです。

現地でしかできない特別な体験を計画に入れる

旅行の満足度を飛躍的に高めるのが、「そこでしかできない」「今しかできない」特別な体験です。有名な観光スポットを見て回るだけでなく、自らが参加し、五感で感じることができるアクティビティを計画に組み込んでみましょう。

- 特別な体験の具体例

- 文化体験: 陶芸教室で器を作ってみる、和菓子作りを体験する、染め物工房でオリジナルのハンカチを染める、茶道や華道を体験する。

- 食に関する体験: 地元の料理教室に参加して郷土料理を習う、農園でフルーツ狩りを楽しむ、漁港で朝獲れの魚のセリを見学する、ワイナリーや酒蔵を見学してテイスティングする。

- 自然体験: 早朝のカヌーやSUP(スタンドアップパドルボード)で静かな湖面を進む、星空ガイドツアーに参加して満天の星を眺める、ホエールウォッチングやドルフィンスイムに参加する。

- イベントへの参加: 地元のお祭りや朝市、フリーマーケットに参加してみる。観光客としてではなく、地元の一員になったような気分を味わえます。

これらの体験は、単なる思い出作りだけでなく、その土地の文化や人々の暮らしへの理解を深める貴重な機会となります。旅行予約サイトのアクティビティ専門ページや、現地の観光協会のウェブサイトなどで探すことができます。

移動時間も楽しめるように工夫する

旅行において、移動時間は意外と大きな割合を占めます。この時間を「退屈な時間」と捉えるか、「旅の楽しみの一部」と捉えるかで、旅行全体の充実度は大きく変わります。移動そのものをイベント化する工夫を取り入れてみましょう。

- 移動を楽しむアイデア

- ** scenic railway(景勝鉄道)を選ぶ**: あえて各駅停車のローカル線に乗り、車窓からの景色をのんびり楽しむ。海沿いを走る路線や、山間を抜ける路線など、それ自体が観光の目的となるような鉄道は全国にたくさんあります。

- ドライブの寄り道を楽しむ: 車での移動なら、目的地へ直行するだけでなく、途中の道の駅や景色の良い展望台、気になったカフェなどに寄り道する計画を立てておきます。ご当地ソフトクリームを食べたり、地元の特産品を買ったりするのも楽しいものです。

- 船旅を取り入れる: 島へ渡るフェリーや、湖を遊覧する船に乗ってみる。風を感じながら普段とは違う視点から景色を眺めるのは、非日常的な体験です。

- 移動中のエンターテインメントを準備する: 長時間のフライトや新幹線移動では、その旅行先を舞台にした映画を観たり、関連する音楽やポッドキャスト、オーディオブックを聴いたりするのもおすすめです。気分が盛り上がり、あっという間に目的地に到着します。

移動をコストや時間だけで判断するのではなく、「どの移動手段が一番楽しそうか?」という視点で選んでみると、プランニングの幅が広がります。

スケジュールは詰め込みすぎず余裕を持つ

面白い旅行プランを作ろうと意気込むと、つい「あれもしたい、これも見たい」とスケジュールを詰め込みすぎてしまいがちです。しかし、最高の旅の思い出は、計画通りに進んだことよりも、予期せぬ偶然の出会いや発見から生まれることが少なくありません。

- 「余白」がもたらす価値

- 偶然を楽しむ: スケジュールに余裕があれば、散策中に見つけた素敵な路地裏に入ってみたり、地元の人に勧められたお店に急遽立ち寄ったりする心の余裕が生まれます。

- 心身の休息: 予定が詰まっていると、常に時間に追われてしまい、精神的にも肉体的にも疲弊してしまいます。カフェでゆっくりお茶を飲んだり、ホテルの部屋で少し休んだりする「何もしない時間」が、旅の質を高めます。

- トラブルへの対応: 交通機関の遅延や道に迷うといった予期せぬトラブルはつきものです。スケジュールにバッファがあれば、焦らず冷静に対応できます。

具体的なテクニックとしては、1日のメインイベントを2つ程度に絞り、午前と午後で1つずつこなすイメージで計画するのがおすすめです。そして、その間や後にフリータイムを設けるのです。「この時間は特に予定なし。気になったところを散策する」といった時間を意図的に作っておくことが、結果的に満足度の高い旅につながります。

現地での移動手段を事前に調べておく

目的地に到着してからの移動手段は、旅の快適性と行動範囲を大きく左右します。特に、公共交通機関が発達していない地方や、複数のエリアを周遊する場合には、事前のリサーチが不可欠です。

- 調べておくべき移動手段

- 公共交通機関: 主要な電車やバスの路線図、運行頻度、最終便の時刻などを確認しておきましょう。その地域で使えるお得なフリーパスや1日乗車券がないかも要チェックです。

- 交通系ICカード: SuicaやICOCAなどの手持ちの交通系ICカードが、旅行先でも使えるかどうかを調べておくと、切符を買う手間が省けて非常にスムーズです。

- タクシー・配車アプリ: 現地で利用できるタクシー会社や、Uber、GOなどの配車アプリが使えるエリアかどうかを確認しておくと、いざという時に役立ちます。

- レンタサイクル: 街の散策には、小回りの利くレンタサイクルが便利な場合があります。どこで借りられて、どこで返せるのか、料金体系などを調べておきましょう。電動アシスト付きなら坂道も楽々です。

- レンタカー: 借りる場合はもちろんですが、借りない場合でも、どのくらいの規模の道路が整備されているのかなどを地図で見ておくと、地域のスケール感を掴むのに役立ちます。

現地での移動を制する者は、旅を制します。 ストレスなく、効率的に、そして安全に移動できる方法を事前に確保しておくことは、面白いプランを実現するための縁の下の力持ちなのです。

「旅のしおり」を作ってみる

計画が固まったら、ぜひ「旅のしおり」を作ってみることをおすすめします。しおりを作るプロセスは、計画を再確認し、頭の中を整理する良い機会になるだけでなく、旅への期待感を最高潮に高めてくれます。

- 旅のしおりの魔法

- 期待感の醸成: スケジュールや持ち物リスト、現地のグルメ情報などを一冊にまとめることで、「いよいよこの旅が始まるんだ」というワクワク感が高まります。

- 情報共有ツール: グループ旅行では、しおりが最強の情報共有ツールになります。全員が同じ情報を持つことで、認識のズレを防ぎ、「あれ、次どこだっけ?」といった無駄なやり取りを減らせます。

- 旅の記念品: 手作りのしおりは、写真やチケットを貼り付けるスペースを作っておけば、旅の思い出を記録するアルバムにもなります。旅行後も、見返すたびに楽しい記憶が蘇る、最高の記念品になるでしょう。

しおりは、手書きで温かみを出すのも良いですし、アプリやPCソフトを使えば、写真や地図を盛り込んだ本格的なものも簡単に作れます。このひと手間が、あなたの旅行をより一層特別なものに変えてくれるはずです。

旅行企画に役立つ便利なアプリ・サイト

一昔前は、分厚いガイドブックと地図を広げて旅行の計画を立てるのが当たり前でしたが、今やスマートフォン一つで、情報収集からスケジュール作成、予約、予算管理まで完結できる時代です。ここでは、無数にあるサービスの中から、旅行企画のプロセスを劇的に効率化し、より楽しくしてくれる定番のアプリやサイトを厳選してご紹介します。 これらを使いこなせば、あなたも旅行計画の達人になれるかもしれません。

| アプリ/サイト名 | 主な特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| Googleマップ/Googleマイマップ | 地図ベースのプランニング、スポット保存、共有機能が強力。オフラインでも利用可能。 | 地理的な位置関係を把握しながら直感的に計画を立てたい人。 |

| NAVITIME Travel | スポットを選ぶだけで最適なルートとスケジュールを自動提案。交通費や予算管理も可能。 | 効率的な移動ルートを重視する人。プラン作成の手間を省きたい人。 |

| TripAdvisor | 世界最大級の口コミサイト。ホテル、レストラン、観光スポットの評判を多角的に確認できる。 | 失敗したくない、利用者のリアルな声や評価を重視する人。 |

| Funliday | 直感的な操作でスケジュールを作成。移動時間を自動計算し、ルートを最適化。共同編集機能も充実。 | グループ旅行の計画を立てる人。視覚的に分かりやすい旅程を組みたい人。 |

| Tabiori | 旅のしおり作成に特化。スケジュール、持ち物リスト、収支管理などを一元管理できる。 | 可愛く、分かりやすい「旅のしおり」を手軽に作成したい人。 |

Googleマップ/Googleマイマップ

もはや説明不要の地図アプリですが、旅行企画ツールとしてのポテンシャルは計り知れません。多くの人が単なるナビゲーションツールとして使っていますが、その真価はプランニング機能にあります。

- 主な機能と活用法

- リスト機能: 気になった場所(行きたいレストラン、観光スポットなど)を「行きたい場所」「お気に入り」といったリストに保存できます。地図上にフラグが立つため、どのエリアに興味のある場所が集中しているかが一目瞭然になります。これにより、効率的な周遊ルートを組むのが非常に簡単になります。

- Googleマイマップ: これはGoogleマップの隠れた最強機能です。通常のマップとは別に、自分だけのオリジナル地図を作成できます。アイコンの色や形を変えたり、スポットごとにメモを追加したり、ルートを線で結んだりすることが可能です。「1日目はこのルート」「食べ歩き候補リスト」といった形で、情報をレイヤーごとに整理できます。作成したマイマップは、同行者と共有して共同編集することもでき、グループ旅行の計画に絶大な効果を発揮します。

- オフラインマップ: 海外など、インターネット接続が不安定な場所へ行く際に非常に役立つ機能です。事前に行き先の地図をダウンロードしておけば、電波がない場所でもGPSで現在地を確認し、地図を閲覧できます。 これで道に迷う心配も大きく軽減されます。

- 口コミと写真: 各スポットに投稿されている膨大な数の口コミと写真は、現地のリアルな雰囲気を知る上で非常に貴重な情報源です。特に、料理の写真やメニューの写真は、レストラン選びの大きな助けになります。

Googleマップは、すべての旅行計画の基本となるプラットフォームです。まずはここから情報集約を始めるのがおすすめです。

参照:Googleマップ公式サイト

NAVITIME Travel(ナビタイムトラベル)

日本の交通情報サービスの雄、ナビタイムジャパンが提供する旅行プランニングサービスです。最大の強みは、同社が持つ精緻な経路検索技術を活かした、スケジュールとルートの自動作成機能にあります。

- 主な機能と活用法

- プラン自動作成: 行きたい観光スポットをいくつか選んでいくだけで、移動時間を考慮した最適な訪問順序と、所要時間を含んだスケジュール案を自動で提案してくれます。どの順番で回れば効率的か分からない、という悩みを一発で解決してくれます。電車、バス、徒歩など、様々な交通手段を組み合わせたルートを提示してくれるのも強みです。

- スポット検索と記事: 全国の観光スポットやモデルコースに関する記事が豊富に用意されており、プランニングのヒントを得られます。記事内で紹介されているスポットを、そのまま自分の旅行プランに追加することも可能です。

- 予算管理機能: プランに組み込んだ交通費や施設の入場料などを自動で計算し、予算を管理する機能も備わっています。どれくらい費用がかかるかをリアルタイムで把握しながら計画を立てられます。

NAVITIME Travelは、特に国内旅行で、公共交通機関を駆使して効率的に周遊したいと考えている人に最適なツールです。プラン作成の手間を大幅に削減したい、というニーズに応えてくれます。

参照:NAVITIME Travel公式サイト

TripAdvisor(トリップアドバイザー)

世界最大級の旅行コミュニティサイトであり、ホテル、レストラン、観光名所など、あらゆる旅関連スポットに関する膨大な口コミが集積されています。「失敗したくない」という旅行者の心理に寄り添う、信頼性の高い情報源として世界中で利用されています。

- 主な機能と活用法

- 口コミとランキング: 最大の価値は、世界中の旅行者から寄せられた正直な口コミと、それに基づいたランキングです。高評価だけでなく、低評価のレビューにも目を通すことで、その場所の長所と短所を多角的に把握できます。特にホテルの清潔さやレストランのサービス品質など、ガイドブックだけでは分からない実態を知るのに役立ちます。

- 旅行者による写真: プロが撮影した美しい写真だけでなく、一般の旅行者が投稿したありのままの写真を見ることで、リアルな雰囲気を掴むことができます。「写真と実物が全然違った」というガッカリ感を減らせます。

- 価格比較・予約機能: 複数の予約サイトの宿泊料金や航空券の価格を横断的に比較し、最安値を見つけることができます。TripAdvisor上で情報を集め、そのまま予約まで進めることが可能です。

- 旅リスト: Googleマップと同様に、気になるスポットを保存して自分だけの旅リストを作成し、地図上に表示する機能もあります。

TripAdvisorは、行き先やホテルの候補を絞り込む段階で、その選択が正しいかどうかを検証するために使うのが効果的です。世界中の旅行者の集合知を、あなたのプランニングに活かしましょう。

参照:TripAdvisor公式サイト

Funliday(ファンリデー)

直感的で使いやすいインターフェースが特徴の旅行プランニングアプリです。特に、グループでの共同編集機能に優れており、友人や家族との旅行計画をスムーズに進めることができます。

- 主な機能と活用法

- ドラッグ&ドロップで簡単プランニング: 行きたい場所をリストアップし、それをタイムライン上にドラッグ&ドロップするだけで、簡単に旅程を作成できます。スポット間の移動時間は自動で計算され、ルートも地図上に表示されるため、無理のない計画を立てやすいのが特徴です。

- 共同編集機能: 作成した旅程に友人や家族を招待し、リアルタイムで一緒に編集作業ができます。誰がどこを追加したかが分かり、コメント機能で意見交換もできるため、グループでの合意形成が非常にスムーズです。

- オフラインでの利用: 作成した旅程はオフラインでも閲覧できるため、現地でネット環境がなくても安心です。

- 他のユーザーの旅程を参考にできる: 公開されている他のユーザーの旅程を検索し、自分のプランの参考にしたり、テンプレートとしてコピーしてカスタマイズしたりすることも可能です。

Funlidayは、視覚的に分かりやすく、操作が簡単なツールを求めている人や、特にグループ旅行の幹事を任された人にとって、心強い味方となるでしょう。

参照:Funliday公式サイト

Tabiori(タビオリ)

その名の通り、「旅のしおり」を作成することに特化した、可愛らしいデザインが人気のアプリです。スケジュール管理だけでなく、持ち物リストや収支管理など、旅行に必要な情報を一元管理できます。

- 主な機能と活用法

- テンプレートが豊富なしおり作成: デザイン性の高いテンプレートが多数用意されており、写真やメモを追加するだけで、簡単におしゃれな旅のしおりが完成します。表紙のデザインを選んだり、スタンプでデコレーションしたりするのも楽しい機能です。

- 多機能な情報管理: スケジュールだけでなく、「持ち物チェックリスト」「お土産リスト」「費用メモ」など、旅行にまつわる様々な情報をアプリ内でまとめて管理できます。複数のアプリを行き来する必要がありません。

- グループ共有: 作成したしおりは、合言葉を使って簡単にグループ内で共有できます。同行者もいつでも最新の計画を確認できます。

- カウントダウン機能: 旅行当日までの日数をカウントダウンしてくれる機能があり、旅への期待感を高めてくれます。

Tabioriは、計画の実用性はもちろん、プランニングの過程そのものを楽しみたい、思い出に残る可愛いしおりを作りたい、という人にぴったりのアプリです。

参照:Tabiori公式サイト

旅のしおりの作り方と入れる項目

旅行の計画が固まったら、その集大成として「旅のしおり」を作成してみましょう。旅のしおりは、単なるスケジュール表ではありません。旅の目的やテーマを再確認し、同行者との一体感を高め、そして旅行後には最高の思い出の品となる、魔法のアイテムです。ここでは、しおりに入れると便利な項目と、作成に役立つツールについて具体的に解説します。

しおりに入れると良い項目

しおりに決まったフォーマットはありません。自分たちが必要な情報、楽しいと思える情報を自由に入れてOKです。ここでは、一般的に「これを入れておくと便利で楽しい」とされる項目を、「基本情報」「スケジュール」「お役立ち情報」「思い出記録」の4つのカテゴリに分けてご紹介します。

- 【基本情報】旅の概要

- 表紙: 旅のタイトル(例:「のんびり癒やしの箱根温泉旅行」「食べ尽くせ!大阪食い倒れツアー」)、日程、参加メンバーの名前などを記載します。旅先の象徴的な写真や、参加メンバーの似顔絵などを入れると、一気にオリジナリティが出ます。

- 旅のテーマ・目的: 「今回の旅でやりたいことリスト」や「旅の目標」などを書き出します。「一日一ソフトクリーム!」「絶景写真を100枚撮る!」など、遊び心のある目標を設定すると盛り上がります。

- フライト・列車情報: 利用する飛行機や新幹線の便名、出発・到着時刻、座席番号などを一覧にしておきます。eチケットのQRコードを貼り付けておくのも便利です。

- 宿泊先情報: ホテルの名称、住所、電話番号、チェックイン・チェックアウト時間を記載します。ホテルの予約確認番号や、最寄り駅からの地図なども入れておくと安心です。

- 緊急連絡先リスト: パスポートやクレジットカードを紛失した際の連絡先、海外旅行保険の連絡先、現地の日本大使館・領事館の連絡先などをまとめておくと、万が一のトラブルの際に冷静に対応できます。

- 【スケジュール】旅の行動計画

- 全体日程表: 旅行期間中の大まかな流れが一覧でわかるページです。「1日目:〇〇エリア散策」「2日目:△△体験→□□へ移動」のように、日ごとのメインイベントが把握できるようにします。

- 詳細スケジュール: 日ごとのタイムテーブルです。時間、行動内容、場所、移動手段、メモなどを記載します。「10:00 A美術館(予約10:00〜)」「12:30 昼食(B食堂)」「14:00 C公園散策」のように、具体的に書き込みます。ポイントは、ぎちぎちに詰めすぎず、フリータイムや休憩時間も明記しておくことです。

- 地図: 各日の行動エリアの地図や、主要な駅の構内図などを入れておくと、現在地や次の目的地を把握しやすくなります。Googleマイマップで作成した地図のスクリーンショットを貼り付けるのも良いでしょう。

- 【お役立ち情報】旅を快適にする情報

- 持ち物チェックリスト: 忘れ物を防ぐための必須アイテムです。「衣類」「洗面用具」「ガジェット類」のようにカテゴリ分けするとチェックしやすくなります。チェックボックスを付けておき、準備が完了したら印をつけられるようにしておきましょう。

- 予算・費用メモ: 旅行全体の予算と、実際にかかった費用を記録するページです。交通費、宿泊費、食費などの項目ごとに分けておくと、後で精算する際に非常に便利です。グループ旅行では必須の項目と言えます。

- グルメ・お土産リスト: 事前にリサーチした「食べたいものリスト」や「買いたいお土産リスト」をまとめておきます。お店の名前や名物、価格帯などをメモしておくと、現地で迷わず行動できます。

- 簡単な会話集(海外旅行の場合): 「こんにちは」「ありがとう」「これはいくらですか?」など、現地の言葉での簡単な挨拶やフレーズをカタカナ表記でリストにしておくと、地元の人とのコミュニケーションのきっかけになります。

- 【思い出記録】旅を記憶に残すページ

- メモ欄: 各ページの余白や、専用のメモページを設けておきます。旅の途中で感じたこと、美味しかったものの感想、出会った人のことなどを自由に書き込めるスペースです。

- スタンプ・写真スペース: 観光地の記念スタンプを押したり、撮った写真を後で貼り付けたりするための空白のスペースを作っておきます。チケットの半券やショップカードを貼るのも素敵です。

- 旅の感想ページ: 最終ページに、旅を終えての感想を全員で書き込む欄を設けます。「一番楽しかったこと」「次の旅行で行きたい場所」などを共有すると、旅の良い締めくくりになります。

しおり作成に便利なアプリ

手書きのしおりには温かみがありますが、写真や地図をきれいにレイアウトしたり、グループで簡単に共有したりするには、アプリやPCソフトの活用が便利です。

- Tabiori(タビオリ)

- 前章でも紹介した、まさに旅のしおり作成のための専用アプリです。デザイン性の高いテンプレートが豊富で、スケジュール、持ち物、費用などを一元管理できるのが最大の魅力。アプリ上で作ったしおりをPDFで出力することも可能です。スマホで手軽に、かつ本格的なしおりを作りたい場合に最適です。

- Funliday(ファンリデー)

- スケジュール作成と共有に特化したアプリですが、作成した旅程はそのまま「しおり」として機能します。地図と連動した視覚的な分かりやすさが特徴で、移動時間を含めた現実的な行動計画をそのまましおりに落とし込めます。

- Canva(キャンバ)

- プロのようなデザインを無料で作成できるグラフィックデザインツールです。旅行しおり専用のテンプレートも多数用意されており、写真やイラスト素材も豊富。デザインにこだわりたい、完全オリジナルのしおりを作りたいという人におすすめです。PCでもスマホアプリでも操作できます。

- Word / PowerPoint / Googleドキュメント / Googleスライド

- 普段から使い慣れている文書作成ソフトやプレゼンテーションソフトも、しおり作成に十分活用できます。自由なレイアウトが可能で、表や画像の挿入も簡単。共同編集機能を使えば、グループでの作業もスムーズです。

どのツールを使うにせよ、大切なのは「作るプロセスを楽しむこと」。しおりを作りながら、これから始まる旅に思いを馳せる時間は、最高の準備運動になるはずです。

旅行の持ち物チェックリスト

旅行の準備で最も気を使うのが、持ち物のパッキングです。「あれを持ってくればよかった!」と現地で後悔したり、「これは使わなかったな」という無駄な荷物が多かったり…そんな経験は誰にでもあるでしょう。ここでは、忘れ物を防ぎ、かつ荷物を最適化するための持ち物チェックリストを、カテゴリ別に具体的にご紹介します。このリストをベースに、ご自身の旅行スタイルに合わせてカスタマイズしてみてください。

必ず持っていくもの

これらがなければ旅行が成り立たない、あるいは非常に困る、最重要アイテムです。出発直前に必ず確認しましょう。

現金・クレジットカード

- 現金: 交通機関や小さな個人商店など、まだ現金しか使えない場所は存在します。ある程度の現金は必要です。ただし、多額の現金を一度に持ち歩くのは防犯上リスクがあります。

- クレジットカード: 大きな買い物やホテルの支払いには必須です。海外では身分証明書の代わりになることも。ブランド(VISA, Mastercardなど)が異なるカードを2枚以上持っていくと、片方が使えなかったり紛失したりした際のリスクを分散できます。

- 電子マネー・QRコード決済: スマートフォンでの決済は非常に便利ですが、使える場所や通信環境に左右されるため、現金やカードとの併用が基本です。

スマートフォン・充電器

- スマートフォン: 地図、情報収集、連絡手段、カメラ、決済など、今や旅行に欠かせない万能ツールです。

- 充電器・充電ケーブル: 忘れると致命的です。ホテルのコンセントがベッドから遠い場合に備え、長めのケーブルがあると便利です。

- モバイルバッテリー: 観光中にスマートフォンの充電が切れる事態を防ぐための生命線です。特に、地図アプリやカメラを多用すると電池の消耗が激しくなるため、容量の大きいもの(10000mAh以上が目安)をフル充電して持っていくことを強く推奨します。

健康保険証・運転免許証などの身分証明書

- 健康保険証: 旅行先で急な病気やケガをした際に必要です。コピーではなく、必ず原本を持参しましょう。

- 運転免許証: レンタカーを運転する場合は必須です。運転しない場合でも、公的な身分証明書として役立ちます。

- マイナンバーカード: 身分証明書として使えます。

- (海外旅行の場合)パスポート: 最重要アイテムです。有効期限も必ず確認してください。

交通機関やホテルの予約確認書

- eチケット・予約完了メールなど: スマートフォンに保存しておくだけでなく、スクリーンショットを撮っておく、あるいは紙に印刷しておくことをおすすめします。スマホの故障やバッテリー切れ、現地の電波状況が悪いといった不測の事態に備えることができます。

常備薬

- 普段服用している薬: 持病のある方は、旅行日数分+αを忘れずに持っていきましょう。

- 基本的な薬: 鎮痛剤、胃腸薬、絆創膏、消毒液、酔い止め、虫除けなど。使い慣れたものを少量持っていくと、いざという時に安心です。環境の変化で体調を崩しやすくなるため、お守り代わりに持っておきましょう。

あると便利なもの

必須ではないものの、持っていくと旅の快適性が格段に向上するアイテムです。荷物のスペースと相談しながら選びましょう。

- 圧縮袋: 衣類をコンパクトに収納でき、スーツケースのスペースを有効活用できます。帰りはお土産を入れるスペースを確保できます。

- エコバッグ: 急に荷物が増えた時やお土産を入れるのに便利。レジ袋が有料の場所も多いため、一つ持っていると重宝します。

- S字フック: ホテルの部屋や乗り物内で、バッグや上着をちょっと掛けておく場所がない時に役立ちます。

- 延長コード・電源タップ: ホテルのコンセントが少なかったり、使いにくい場所にあったりする場合に活躍します。複数人で宿泊する際は、ガジェット類の充電でコンセントの争奪戦になるのを防げます。

- 耳栓・アイマスク: 乗り物での移動中や、ホテルの部屋の音が気になる、光が漏れるといった場合に、安眠をサポートしてくれます。

- ジップロックなどの密閉袋: 濡れたタオルを入れたり、液体のボトルが漏れないようにしたり、細々したものをまとめたりと、様々な用途に使えます。

- 携帯用スリッパ: 飛行機内やホテルでリラックスできます。特に海外のホテルではスリッパがないことも多いです。

- ウェットティッシュ: 手を拭いたり、テーブルの汚れを拭いたりと、何かと役立つ場面が多いです。

女性向けの持ち物

基本的な持ち物に加え、女性が持っていくと安心・快適なアイテムです。

- 基礎化粧品・メイク道具: 普段使っているものを、試供品やトラベルサイズの小分けボトルに移し替えて持っていくと荷物を減らせます。

- 生理用品: 旅行中に予定が重なる可能性がある場合はもちろん、環境の変化で周期がずれることもあるため、少量でも持っていくと安心です。

- 日焼け止め: 夏やリゾート地だけでなく、季節を問わず紫外線対策は重要です。

- ヘアアイロン・ドライヤー: ホテルに備え付けのものもありますが、パワーが弱かったり、使い慣れたものでないとスタイリングがうまくいかなかったりすることも。海外で使う場合は、変圧器が必要か電圧を確認しましょう。

- ストール・カーディガン: 一枚羽織るものがあると、冷房対策や日焼け対策、少しフォーマルなレストランでの服装調整にも使えて便利です。

子ども連れの場合の持ち物

子どもの年齢によって必要なものは大きく変わりますが、共通して「多めに持っていく」のが基本です。

- 衣類・下着: 汚したり濡らしたりすることが多いため、滞在日数よりも多めに準備します。

- おむつ・おしりふき: 使い慣れたものが一番です。現地調達も可能ですが、必要な時にすぐ買えるとは限らないため、滞在日数分は持っていくのが安心です。

- 粉ミルク・哺乳瓶・離乳食: 普段使っているものを必要量持参します。使い捨ての哺乳瓶や、お湯を注ぐだけのフリーズドライの離乳食なども便利です。

- おもちゃ・絵本: 移動中や待ち時間に子どもが飽きないように、お気に入りのおもちゃや絵本、シールブックなどを持っていきましょう。音の出ないものがおすすめです。

- 母子手帳・子ども用の健康保険証: 急な体調不良に備え、必ず持参します。

- 抱っこ紐・ベビーカー: 子どもの年齢や旅行先の状況(道が整備されているかなど)に応じて選びます。

- ビニール袋: 使用済みのおむつを入れたり、汚れた服を入れたりするのに大量に必要になります。

旅行の企画が苦手な人へのおすすめ

ここまで旅行企画の立て方を詳しく解説してきましたが、「やっぱり自分ですべて計画するのは大変そう…」「時間がない」「選択肢が多すぎて決められない」と感じる方もいるかもしれません。そんな、旅行の企画が苦手な人や、もっと手軽に旅を楽しみたい人には、パッケージツアーの利用が非常におすすめです。

パッケージツアーを利用する

パッケージツアーとは、旅行会社が企画・実施する旅行商品のことで、一般的に往復の交通手段と宿泊がセットになっています。プランによっては、食事や観光、添乗員の同行なども含まれています。面倒な手配をすべて旅行会社に任せられるのが最大の魅力です。

- パッケージツアーのメリット

- 手軽さ・時短: 最大のメリットは、何と言ってもその手軽さです。行き先と日程、予算さえ伝えれば、プロが組んだ効率的なプランに乗るだけでOK。航空券やホテルを一つひとつ自分で調べて予約する手間が一切かかりません。忙しくて計画を立てる時間がない人にとっては、この上ない選択肢です。

- コストパフォーマンス: 個人で航空券とホテルを別々に手配するよりも、セットになっているパッケージツアーの方が割安になるケースが多くあります。これは、旅行会社が航空会社やホテルから座席や部屋を大量に仕入れているため、スケールメリットを活かした価格設定が可能だからです。

- 安心感: 添乗員が同行するツアーであれば、現地での移動や手続き、万が一のトラブル時にもサポートしてもらえるため、特に海外旅行初心者や、治安に不安のある地域へ行く場合には大きな安心材料となります。旅行会社が旅程管理の責任を負うため、飛行機の遅延などでスケジュールに影響が出た場合も、代替案を提示してくれるなど、然るべき補償を受けられます。

- 効率性: 限られた時間の中で、主要な観光スポットを効率よく巡れるように考え抜かれたプランが組まれています。個人ではアクセスしにくい場所へも、専用バスでスムーズに連れて行ってもらえるなど、無駄のない旅ができます。

- パッケージツアーのデメリットと選び方のコツ

- 自由度の低さ: ツアーの最大のデメリットは、行動が団体に縛られ、自由度が低い点です。興味のないお土産物屋に立ち寄る時間が組み込まれていたり、好きな場所でもっと長く滞在したくても、集合時間には出発しなければならなかったりします。

- 他の参加者への気遣い: 団体行動であるため、他のツアー参加者に気を遣う場面も出てきます。

しかし、近年ではこうしたデメリットを解消するような、多様なパッケージツアーが登場しています。

- フリープラン型ツアー: 往復の交通手段と宿泊だけがセットになっており、現地では完全に自由行動となるタイプのツアーです。個人旅行の自由度と、ツアーの価格的なメリットを両立させた「いいとこ取り」のプランと言えます。企画は苦手だけど、現地では自分のペースで行動したいという人に最適です。

- テーマ特化型ツアー: 「世界遺産を巡る旅」「美食を堪能する旅」「美術館巡りの旅」など、特定のテーマに特化したツアーも増えています。自分の興味と合致するテーマのツアーを選べば、満足度は非常に高くなります。

パッケージツアーは、もはや「自由のない団体旅行」というイメージだけではありません。自分の旅のスタイルや目的に合わせて賢く選べば、企画の負担を減らしつつ、快適で充実した旅行を実現できる強力な選択肢となるのです。

しっかり企画を立てて最高の旅行を楽しもう

この記事では、旅行の企画を立てる前の準備から、具体的な7つのステップ、旅を何倍も面白くするコツ、便利なツール、そして企画が苦手な人へのおすすめまで、旅行企画に関するあらゆる情報を網羅的に解説してきました。

旅行の計画は、一見すると面倒で複雑に思えるかもしれません。しかし、一つひとつのステップを丁寧に進めていけば、誰でも自分だけの最高の旅行プランを創り上げることができます。どこへ行こうか、何をしようかと想像を膨らませ、情報を集め、スケジュールを組み立てていくプロセスそのものが、旅の醍醐味の一部なのです。

丹念に練り上げた計画は、あなたを安心して旅へと送り出してくれる羅針盤となります。しかし、忘れてはならないのは、計画はあくまで旅を楽しむためのツールであるということです。時には計画通りに進まないハプニングが、予想もしなかった素晴らしい出会いや発見をもたらしてくれることもあります。

しっかりとした企画という土台があるからこそ、現地での予期せぬ出来事にも柔軟に対応し、それを心から楽しむ余裕が生まれます。 ぜひ、この記事を参考に、あなただけのオリジナルな旅行プランを立ててみてください。計画を立てる時間も、旅先での時間も、すべてがあなたにとってかけがえのない、素晴らしい体験となることを願っています。